< 東京大学予備門>

東京大学予備門>

子規が入学した「東京大学予備門」といってもどういう学校かよく分かりませんがその経緯を見ると理解できるかとおもいます。元々は明治10年に東京英語学校と官立東京開成学校が合併して出来た学校で、その後明治18年に第一中学校となり、明治27年には第一高等学校になります。

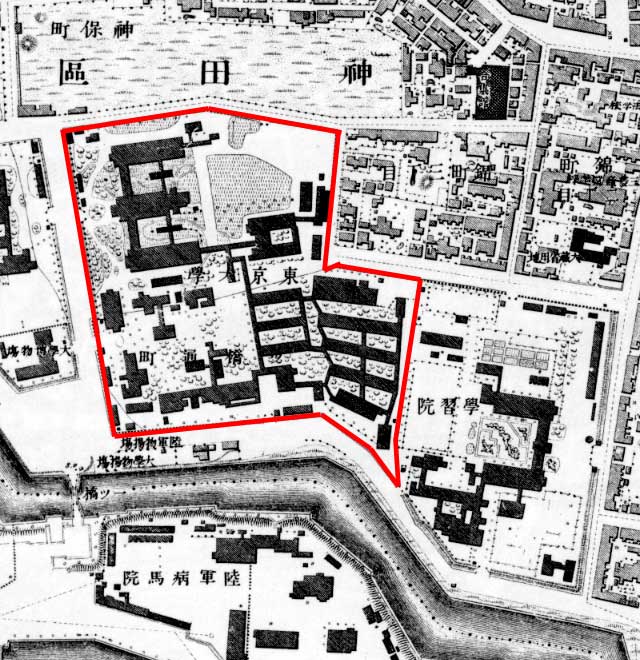

「…一ツ橋外すぐのところ、橋の方から言って右側に学士会館がある、町の向ふ側は一ツ橋通り町と稀せられ、会館側は昔から錦町である。錦町三丁目と今はなってゐる。学士会館の北裏あたり近く会館が増築される筈になってゐる地域は、前に大学の校舎があったところで、予備門も同大学内にあったのである、而て明治十九年の夏、其の予備門が高等中学校と改構せられしことに就ては前巳に話した通りで、高等中学校も亦同所であったわけである。但し高等中学校は明治二十三年の春に、大学校はそれより前明治十七、八両年の夏に、本郷の新築校舎に移轉したのであつたから、居士の寄宿時代一ツ橋外は己に高等中学専用の校舎となってゐたのである。…」。現在の東京大学は本郷に有りますが、当時は現在の神田錦町三丁目の所にあり、予備門もその中に有りました(下記の地図参照)。学士会館が残っていますがその名残なのでしょう。

★左上の写真は現在の学士会館です。この右側一帯が明治初期には東京大学でした。明治18年には東京大学が現在の本郷に移り、明治23年には予備門も移ります。下記の地図の赤枠の中が東京大学と予備門です。赤枠の右下に寄宿舎が見えます。

【正岡子規(本名:常規。幼名は処之助でのちに升と改めた)】 慶応3年(1867)9月17日、愛媛県松山市で父正岡常尚、母八重の長男として生まれる。旧制愛媛一中(現松山東高)を経て上京し、東大予備門から東京帝国大学哲学科に進学する。秋山真之とは愛媛一中、共立学校での同級生。共立学校における子規と秋山の交遊を司馬遼太郎が描いたのが小説『坂の上の雲』。東大では夏目漱石と同級生。大学中退後、明治25年(1892)に新聞「日本」に入社。俳句雑誌『ホトトギス』を創刊して俳句の世界に大きく貢献した。従軍記者として日清戦争にも従軍したが、肺結核が悪化し明治35年9月19日死去。享年34歳。

<正岡子規の東京地図 -1->

明治初期の神田錦町三丁目付近地図

正岡子規の東京年表

|

和 暦 |

西暦 |

年 表 |

年齢 |

正岡子規の足跡 |

| 明治16年 |

1883 |

モーパッサン「女の一生」

岩倉具視没

|

16 |

6月 日本橋区浜町の旧松山藩主久松邸内に寄寓

7月頃 赤坂丹後町の須田学舎に入学

9月 久松邸内に戻る

10月 共立学校(学舎)に入学

10月末 神田区仲猿楽町19番地の藤野宅に下宿

|

| 明治17年 |

1884 |

森鴎外ドイツ留学

秩父事件

|

17 |

夏 東五軒町三十五番地 藤野宅に下宿

夏 進文学舎に通う

9月 東京大学予備門入学

秋 猿楽町五番地の板垣善五郎宅に下宿

|

| 明治18年 |

1885 |

清仏天津条約

|

18 |

夏 松山に帰省

|

| 明治19年 |

1886 |

谷崎潤一郎誕生

|

19 |

4月 清水則遠の葬儀

4月 予備門が第一高等中学校と改称

ベースボールに熱中

夏 永坂の別邸に一時奇遇 |

| 明治20年 |

1887 |

長崎造船所が三菱に払下

|

20 |

9月 第一高等中学校予科進級

一橋外の高等中学校に寄宿

12月 常盤会寄宿舎に転居

|

| 明治22年 |

1889 |

大日本帝国憲法発布

パリ万国博覧会 |

22 |

1月 夏目金之助と交遊が始まる

第一高等中学校本郷に移転

10月 不忍池畔に下宿

|

| 明治23年 |

1890 |

慶應義塾大学部設置

帝国ホテル開業 |

23 |

1月 常盤会寄宿舎に戻る

9月 東京帝国大学文科大学哲学科入学 |

| 明治24年 |

1891 |

大津事件

東北本線全通 |

24 |

12月 本郷区駒込追分町30番地奥井方に下宿 |

< 神田猿楽町五番地>

神田猿楽町五番地>

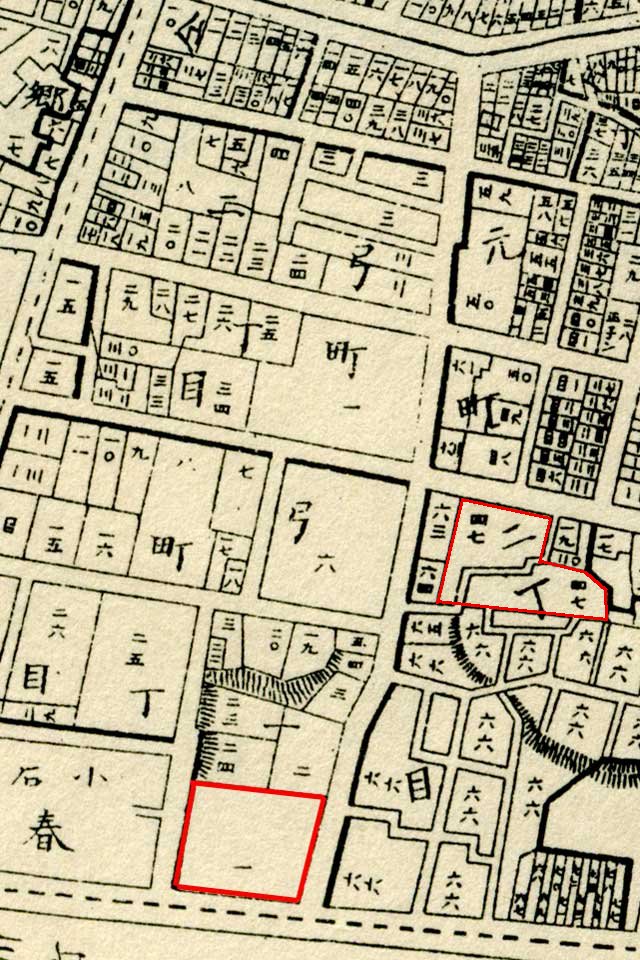

子規は上京してから久松邸内、須田学舎、再び久松邸内、藤野宅と一年の間にも転々としています。大学予備門に入学してから移ったとおもわれますが、前回紹介した東五軒町三十五番地

藤野家から大学予備門に近い猿楽町五番地の板垣家に転居しています。

「…次に 「秋再び神田に来り」と居士は記してゐる。神田中猿楽町五番地板垣善五郎方に下宿したのである。下宿の味は居士としてこれが最初である。夏六月に牛込に轉居し、秋神田に爽たといふのだから、其の東五軒町に仕った期間は儀に数箇月に過ぎなかった。…」。神田猿楽町界隈は、夏目漱石も下宿しており大学予備門に通う学生には近くて良かったようです。秋山真之と一緒にいたのもこの下宿でした。

★左上の写真は西神田一丁目の神田教会です。猿楽町五番地というとかなり広くてこの教会付近全てです。場所的にはもう少し左側になるのではないかとおもっています。

< 本郷の進文学舎>

2013/5/31 進文学舎(社)の場所を修正

本郷の進文学舎>

2013/5/31 進文学舎(社)の場所を修正

前回で本則と変則について書きましたが、大学予備門では授業を英語でするためかなり語学力がないと授業についていてない様です。子規は大学予備門には合格しましたが自身の英語力について不安を持っていました。

「…試験は幸に通過し得たが、依然語学の力足らざるを憂い、十七年の夏は本郷の進文学舎に通って英語を勉強した。その時『ユニオン読本』の第四を講義してくれたのが、坪内雄蔵氏であった。「先生の講義は落語家の話のようで面白いから、聞く時は夢中で聞いて居る、その代り余らのような初学な者には英語修業の助けにはならなんだ」と『墨汁一滴』に見えている。或時何かの試験に居士の隣席の人が英文で答案を書いている。別に英文の必要はないのに、自分の勝手ですらすらと横文字を書いているのを見て、居士は自分の英語の力と同級生との相違に想い到り、いよいよ心細くなったが、この英文の答案者が間もなく文壇に打って出た山田美妙斎だったそうである。居士が学年試験に落第したのは、幾何学の点が足らぬためであり、当時は数学の時間に英語以外の言葉を使わせぬ規則であったので、幾何学よりも英語の方で落第したという方が適当であろう、と同じく『墨汁一滴』の中に記されている。…」。これは、「評伝

正岡子規」からです。まず英語を理解して、その上で数学を考えなければならないのですから大変です。

★右上の写真の左先付近に進文学舎(社)がありました。現在の住所で、本郷一丁目8−14付近、当時の住所で、本郷元町二丁目47番地となります。この住所については、

坪内祐三さんの書かれた「

極私的東京名所案内」を参照しました。進文学舎も”進文学社”であると書かれています。

<正岡子規の東京地図-4->

< 一橋外の高等中学校寄宿舎>

一橋外の高等中学校寄宿舎>

子規は明治20年第一高等中学校の寄宿舎に移ります。

「…同校舎の背後、即ち東裏の北寄りに運動場があり、南寄りに寄宿舎があり、其の寄宿舎は二列四棟で、東の二棟西の二棟と、東西に長く建てられてゐた、而て東の北棟の二三室に居士等同級生二十名ばかりが寓宿してゐたのであった。「筆まかせ」の「賄征伐」なる一篇は、明治二十三年に成ったものであるが「余は一昨々年より一昨年の夏まで一ツ橋外の高等中学に寄宿したり」と記されてゐる。一昨々年は明治二十年にして、其の四月に尾谷から寄宿舎に移ったことは己に話した通りであり、一昨年は二十一年にして其の夏まで居たといふから居士は一年除を寄宿舎に暮らした次第である。…」。上記の地図の赤枠の右下側に四棟の寄宿舎があるのが分かります。

★右上の写真は錦町河岸の交差点を南側から撮影したものです。一橋外の高等中学校寄宿舎はこの交差点の北側左に次の通りまであったものとおもわれます。

< 向嶋須崎村>

向嶋須崎村>

子規は明治21年夏、向島須崎村に遊びます。

「…「下宿がへ」には次に『二十一年夏向嶋須崎村(今は本所直になれり)に寓する三箇月』と記されてゐる。吾妻橋を東に渡り、川に沿うて少しさかのぼれば小さな橋で枕橋といふのがある。其虞から北の方木母寺の連まで二十数町の間を昔から向嶋と称へられてゐるものと自分は心得てゐる。居士も墨江小景のうちに『蓋墨江之風光。北窮干梅祠、南志干枕橋』と言ってゐる。梅祠は木母寺境内梅若の詞を云ったのである。枕橋から隅田公園の川岸に沿うて、十町足らずのぼりしところ、道が東に曲ってゐる、少し曲って又北向するのである、其の曲り角に名物櫻餅屋がある。長命寺の境内であるが公園の道路からすぐ店に入り得るやうになってゐる。櫻餅の為めに寺が名高いのか、長命寺の蔑めに櫻餅の名が著聞なのか。などと何かに記されてゐたが昔から一般に長命寺の櫻餅と呼ばれてゐる。…」。

長命寺の桜餅については別に掲載しておりますのでそちらをごらんください。

★右上の写真が長命寺正面です。今の長命寺には月香楼はなく、その代わりでしょうか、境内に幼稚園があります。「桜餅」の方は隅田川沿いの方にお店がありますので正面の門前からはお店は見えません。子規はよほどここが気に入ったのか、相当長い間留まっていた様です。

次回も「正岡子規の東京を歩く」の続編を掲載します。

旧猿楽町付近地図