<京都編 晴明の屋敷跡に鎮座する晴明神社を訪ねる>

今回から陰陽師 安倍晴明を巡ってみたいとおもいます。

<陰陽師 安倍晴明>

安倍晴明(あべ の せいめい/ はるあき/ はるあきら、延喜21年1月11日〈921年2月21日〉 - 寛弘2年9月26日〈1005年10月31日〉)は、平安時代の陰陽師。「晴明」を「せいめい」と読むのは有職読みであり、本来の読み方は確定していない。鎌倉時代から明治時代初めまで陰陽寮を統括した安倍氏(土御門家)の祖。官位は従四位下・播磨守。陰陽師とは当時最先端の学問(呪術・科学)であった「天文道」や占いなどに関して、卓越した知識を持った人のことで、当時の朝廷や貴族たちの信頼を受け、その事跡は神秘化されて数多くの伝説的逸話を生んでいる。出自 晴明の系譜は明らかでないが、大膳大夫・安倍益材(あべのますき)あるいは淡路守・安倍春材の子とされる。 各種史書では『竹取物語』にもその名が登場する右大臣阿倍御主人の子孫とする。ほかに、阿倍仲麻呂の子孫とする説話、あるいは、一部の古文書では安倍朝臣晴明ではなく安倍宿禰晴明と記載されるものが散見されること、また当時は「朝臣」を「宿禰」の上位に厳格に位置づけており、朝臣姓の子孫が宿禰姓となることは考えにくいことから、阿倍御主人の子孫である安倍朝臣姓の家系ではなく、同じく阿倍氏の一族である難波氏(難波吉士、のち忌寸、宿禰)の末裔ではないかとする説もある。(ウイキペディア参照)

★写真は一条戻橋のたもとにあった晴明の屋敷跡に鎮座する晴明神社です。寛弘2年(1005)に晴明が亡くなると、その時の天皇一条天皇は晴明の遺業を賛え、晴明は稲荷神の生まれ変わりであるとして、寛弘4年(1007)その屋敷跡に晴明を祀る神社を創建した。当時の境内は、東は堀川通り、西は黒門通り、北は元誓願寺通り、南は中立売通りまであり、かなり広大であった。しかし度重なる戦火や豊臣秀吉の都市整備などにより次第に縮小し、社殿も荒れたままの状態となった。幕末以降、氏子らが中心となって社殿・境内の整備が行われ、昭和25年(1950)には堀川通に面するように境内地が拡張された。(ウイキペディア参照)

写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。

●散歩情報(YouTube)

初版2018年11月23日 <V01L01> 京都編 晴明の屋敷跡に鎮座する晴明神社を訪ねる

二版2018年12月06日 <V01L01> 京都編 陰陽師 「清明」銘石仏を探す

三版2018年12月19日 <V01L01> 京都編 陰陽師 安倍晴明のお墓を訪ねる

四版2019年01月06日 <V01L01> 京都編 安倍晴明が十二神将を置いたといわれる一条戻橋を訪ねる

五版2019年02月20日 <V01L01> 京都編 安倍晴明邸宅跡を探す

六版2019年05月29日 <V01L01> 東京編 安倍晴明によって勧請された 東京 立石 熊野神社を訪ねる

七版2019年06月05日 <V01L01> 鎌倉編 北鎌倉に陰陽師 安倍晴明を探す

八版2019年06月28日 <V01L01> 大阪編 清明の母・白狐が住んでいたと伝えられる葛葉稲荷神社を訪ねる

九版2019年07月03日 <V01L01> 大阪編 清明の母・白狐化石のある旧府神社を訪ねる

十版2019年07月10日 <V01L01> 大阪編 晴明生誕の葛の葉伝説 聖神社を訪ねます

十一版2019年07月31日 <V01L01> 大阪編 阿倍野の安倍晴明神社を訪ねる

十二版2019年08月03日 <V01L01> 大阪編 阿倍野の阿倍王子神社を訪ねる

二版2018年12月06日 <V01L01> 京都編 陰陽師 「清明」銘石仏を探す

三版2018年12月19日 <V01L01> 京都編 陰陽師 安倍晴明のお墓を訪ねる

四版2019年01月06日 <V01L01> 京都編 安倍晴明が十二神将を置いたといわれる一条戻橋を訪ねる

五版2019年02月20日 <V01L01> 京都編 安倍晴明邸宅跡を探す

六版2019年05月29日 <V01L01> 東京編 安倍晴明によって勧請された 東京 立石 熊野神社を訪ねる

七版2019年06月05日 <V01L01> 鎌倉編 北鎌倉に陰陽師 安倍晴明を探す

八版2019年06月28日 <V01L01> 大阪編 清明の母・白狐が住んでいたと伝えられる葛葉稲荷神社を訪ねる

九版2019年07月03日 <V01L01> 大阪編 清明の母・白狐化石のある旧府神社を訪ねる

十版2019年07月10日 <V01L01> 大阪編 晴明生誕の葛の葉伝説 聖神社を訪ねます

十一版2019年07月31日 <V01L01> 大阪編 阿倍野の安倍晴明神社を訪ねる

十二版2019年08月03日 <V01L01> 大阪編 阿倍野の阿倍王子神社を訪ねる

安倍晴明(あべのせいめい/はるあき/はるあきら)は平安時代の陰陽師(おんみょうじ、おんようじ)。陰陽師とは当時最先端の学問(呪術・科学)であった「天文道」や占いなどに関して、卓越した知識を持った人のことで、当時の朝廷や貴族たちの信頼を受け、その事跡は神秘化されて数多くの伝説的逸話を生んでいます。

<京都編 陰陽師 「清明」銘石仏を探す 京都市洛西竹林公園から京都市考古資料館へ>

今回は京都市営地下鉄烏丸線の工事の試掘調査で、烏丸通の石組み側溝から出土した「清明」銘石仏を探します。

事前にネットで調べると、京都市営地下鉄烏丸線の工事の試掘調査で、烏丸通の石組み側溝から出土した「清明」銘石仏が京都市洛西竹林公園に置かれているとのことで、見に行きました。確かに多くの石仏があったのですが、いくら探してもこの「清明」銘石仏が見当たりません。仕方が無いので京都市洛西竹林公園の事務所で場所を聞いたところ、痛みが酷くなってきたので今年の6月に京都市考古資料館に移したとのことです。ここでガックリです。京都市洛西竹林公園は京都市内から遠くて、阪急京都線「桂」駅から市バスで「南福西町」下車(15分)そこから上りで徒歩5分掛ります。仕方が無いので阪急電車で大宮駅まで戻り、少し歩いて、四条堀川から市バス9番で堀川今出川まで乗り、数分歩いて京都市考古資料館にたどり着きました。京都市考古資料館の皆様はとても親切に教えて頂きました。ありがとうございました。「清明」銘石仏は2Fの正面やや右下に置かれていました。

地下鉄烏丸線の工事関連の試掘調査とは、永禄12年(1569)織田信長が足利義昭のために建造した旧二条城と、合わせて行つた御所の修築を調べたものです。この石仏はその時に転用されたものと考えられます。

<京都市考古資料館の説明文>

1975年、地下鉄烏丸線の発掘調査で、烏丸通の東側溝の石垣石材としてみつかりました。鎌倉時代に造られた阿弥陀如来の立像ですが、下半は欠損しています。光背(こうはい)には左耳上に観世音菩薩を示す梵字があり、右耳上にも大勢至菩薩を示す梵字の一部が認められることから、全体で阿弥陀三尊を表していたようです。また、左腕脇には「清明☆」の文字がありますが、これは追刻とみられます。五芒星を伴うことから、陰陽師として有名な安倍晴明に対する信仰との関わりが考えられます。

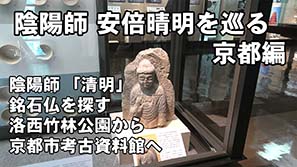

★写真が「清明」銘石仏です。左腕脇に「清明」とありますが、これは追刻だそうです。下に五芒星も彫られていることから陰陽師として有名な安倍晴明に対する信仰との関わりがあるとおもわれます。

写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。

今回は京都市営地下鉄烏丸線の工事の試掘調査で、烏丸通の石組み側溝から出土した「清明」銘石仏を探します。

事前にネットで調べると、京都市営地下鉄烏丸線の工事の試掘調査で、烏丸通の石組み側溝から出土した「清明」銘石仏が京都市洛西竹林公園に置かれているとのことで、見に行きました。確かに多くの石仏があったのですが、いくら探してもこの「清明」銘石仏が見当たりません。仕方が無いので京都市洛西竹林公園の事務所で場所を聞いたところ、痛みが酷くなってきたので今年の6月に京都市考古資料館に移したとのことです。ここでガックリです。京都市洛西竹林公園は京都市内から遠くて、阪急京都線「桂」駅から市バスで「南福西町」下車(15分)そこから上りで徒歩5分掛ります。仕方が無いので阪急電車で大宮駅まで戻り、少し歩いて、四条堀川から市バス9番で堀川今出川まで乗り、数分歩いて京都市考古資料館にたどり着きました。京都市考古資料館の皆様はとても親切に教えて頂きました。ありがとうございました。「清明」銘石仏は2Fの正面やや右下に置かれていました。

地下鉄烏丸線の工事関連の試掘調査とは、永禄12年(1569)織田信長が足利義昭のために建造した旧二条城と、合わせて行つた御所の修築を調べたものです。この石仏はその時に転用されたものと考えられます。

<京都市考古資料館の説明文>

1975年、地下鉄烏丸線の発掘調査で、烏丸通の東側溝の石垣石材としてみつかりました。鎌倉時代に造られた阿弥陀如来の立像ですが、下半は欠損しています。光背(こうはい)には左耳上に観世音菩薩を示す梵字があり、右耳上にも大勢至菩薩を示す梵字の一部が認められることから、全体で阿弥陀三尊を表していたようです。また、左腕脇には「清明☆」の文字がありますが、これは追刻とみられます。五芒星を伴うことから、陰陽師として有名な安倍晴明に対する信仰との関わりが考えられます。

★写真が「清明」銘石仏です。左腕脇に「清明」とありますが、これは追刻だそうです。下に五芒星も彫られていることから陰陽師として有名な安倍晴明に対する信仰との関わりがあるとおもわれます。

写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。

<京都編 陰陽師 安倍晴明のお墓を訪ねる(嵯峨)>

今回は陰陽師 安倍晴明のお墓を訪ねます。現在の安倍晴明の墓所はウイキペディアによると京都市内だけでも複数あり、今回はその中でも最も有力な右京区嵯峨天龍寺角倉町の墓所を訪ねます。

<ウイキペディア記載の墓所>

(1)安倍晴明墓所(京都府京都市右京区嵯峨天龍寺角倉町12)- 安倍晴明は寛弘2年(1005年)9月26日に85歳で亡くなり、嵯峨野の「塔頭・寿寧院」に葬られたと伝わっている。荒廃していたため、1972年に晴明神社、天社土御門神道の協力の下、晴明神社奉賛会により神道式に改修・建立されて、現在晴明神社の飛び地境内として管理されている。

(2)法城寺大黒堂(京都府京都市東山区)- 五条大橋の北にある中州に建てられたが、度重なる鴨川の氾濫により滅失する。その後「法城山晴明堂心光寺」(三条大橋東)に「晴明塚」として移設再興されたが遺失。

(3)東山区松原通宮川筋入ル(京都府京都市東山区宮川筋)- 「法城寺大黒堂」にあった遺骨を、鬼門封じのためこの地に埋葬したとの伝承がある。

(4)遣迎院の南にある竹藪(京都府京都市東山区本町19丁目)- 安倍晴明は東福寺門前の本町通に屋敷を構え、かつてその近くの遣迎院の南にある竹藪に墓所が存在していたと伝わるが現存しない。

(5)晴明霊墳(岡山県浅口市金光町占見宮東)- 「晴明霊墳」の石碑は、明治22年建立とある。この「晴明霊墳」碑から500mほど東の荒神社の隣に「道満」碑も鎮座する。

(6)安倍晴明墓所(長野県木曽郡木曽町新開)- 長野県木曽町にある安倍晴明のお墓には、晴明の像と安倍家の家紋である「晴明桔梗印」(五芒星)が記されている。

(1)の京都市右京区嵯峨天龍寺角倉町の墓所については

・「臥雲日件録(がうんじっけんろく)」、現存しているのは臥雲日件録抜尤(抜粋)

・「応永鈞命絵図」

に書かれているとのことで調べて見ました。

「臥雲日件録抜尤(抜粋)」では、応仁元年(1467)の項で調べて見ましたが、晴明については書かれていましたが、墓所については記載がありませんでした。

「応永鈞命絵図 応永33年(1426)」については臨川寺住持月渓が作成した嵯峨一帯の絵図で、晴明の墓所に記載があります。又、ウイキペディアには、嵯峨野の「塔頭・寿寧院」に葬られたと伝わっている、と書かれており、寿寧院の位置についても調べて見ました。参考文献は「山城国葛野郡天龍寺の境内地処分と関係資料」で、中の“図3. 天龍寺境内地の状況(明治8年夏〜同9年春)”で、寿寧院の明治初期とそれ以前の場所が記載されていました。現在の墓所の位置と明治以前の寿寧院位置が一致していますので間違いないとおもわれます。

★写真が右京区嵯峨天龍寺角倉町の陰陽師 安倍晴明墓所です。詳細はYouTubeを見て頂ければとおもいます。

写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。

今回は陰陽師 安倍晴明のお墓を訪ねます。現在の安倍晴明の墓所はウイキペディアによると京都市内だけでも複数あり、今回はその中でも最も有力な右京区嵯峨天龍寺角倉町の墓所を訪ねます。

<ウイキペディア記載の墓所>

(1)安倍晴明墓所(京都府京都市右京区嵯峨天龍寺角倉町12)- 安倍晴明は寛弘2年(1005年)9月26日に85歳で亡くなり、嵯峨野の「塔頭・寿寧院」に葬られたと伝わっている。荒廃していたため、1972年に晴明神社、天社土御門神道の協力の下、晴明神社奉賛会により神道式に改修・建立されて、現在晴明神社の飛び地境内として管理されている。

(2)法城寺大黒堂(京都府京都市東山区)- 五条大橋の北にある中州に建てられたが、度重なる鴨川の氾濫により滅失する。その後「法城山晴明堂心光寺」(三条大橋東)に「晴明塚」として移設再興されたが遺失。

(3)東山区松原通宮川筋入ル(京都府京都市東山区宮川筋)- 「法城寺大黒堂」にあった遺骨を、鬼門封じのためこの地に埋葬したとの伝承がある。

(4)遣迎院の南にある竹藪(京都府京都市東山区本町19丁目)- 安倍晴明は東福寺門前の本町通に屋敷を構え、かつてその近くの遣迎院の南にある竹藪に墓所が存在していたと伝わるが現存しない。

(5)晴明霊墳(岡山県浅口市金光町占見宮東)- 「晴明霊墳」の石碑は、明治22年建立とある。この「晴明霊墳」碑から500mほど東の荒神社の隣に「道満」碑も鎮座する。

(6)安倍晴明墓所(長野県木曽郡木曽町新開)- 長野県木曽町にある安倍晴明のお墓には、晴明の像と安倍家の家紋である「晴明桔梗印」(五芒星)が記されている。

(1)の京都市右京区嵯峨天龍寺角倉町の墓所については

・「臥雲日件録(がうんじっけんろく)」、現存しているのは臥雲日件録抜尤(抜粋)

・「応永鈞命絵図」

に書かれているとのことで調べて見ました。

「臥雲日件録抜尤(抜粋)」では、応仁元年(1467)の項で調べて見ましたが、晴明については書かれていましたが、墓所については記載がありませんでした。

「応永鈞命絵図 応永33年(1426)」については臨川寺住持月渓が作成した嵯峨一帯の絵図で、晴明の墓所に記載があります。又、ウイキペディアには、嵯峨野の「塔頭・寿寧院」に葬られたと伝わっている、と書かれており、寿寧院の位置についても調べて見ました。参考文献は「山城国葛野郡天龍寺の境内地処分と関係資料」で、中の“図3. 天龍寺境内地の状況(明治8年夏〜同9年春)”で、寿寧院の明治初期とそれ以前の場所が記載されていました。現在の墓所の位置と明治以前の寿寧院位置が一致していますので間違いないとおもわれます。

★写真が右京区嵯峨天龍寺角倉町の陰陽師 安倍晴明墓所です。詳細はYouTubeを見て頂ければとおもいます。

写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。

<京都編 安倍晴明が十二神将を置いたといわれる一条戻橋を訪ねる>

今回は陰陽師 安倍晴明が十二神将を置いたといわれる一条戻橋を訪ねます。

京都市の一条戻橋の下にある説明文には戻橋について3つのお話しが書かれています。

1.撰集抄 巻七のお話

2.太平記 剣の巻(平家物語 剣巻)のお話

3.安倍晴明が父を生き返らせた_?(調べましたがよく分かりません)

その他では

・源平盛衰記 巻十のお話 等があるようです。

<撰集抄 巻七 第五話>

…浄蔵は善宰相(三善清行)のまさしき八男ぞかし。それに、八坂の塔のゆるめかを(ゆがめるを)祈り直し、父の宰相の、この土の縁尽きて去り給ひしに、一条の橋のもとに行き合ひて、しばらく観法して、蘇生し奉られけり。伝へ聞くもありがたくこそ侍れ。 さて、その一条の橋をば、「戻橋」といへるとは、宰相の蘇り給へるゆゑに名付けて侍り。「『源氏』の宇治の巻に、『行くは帰る橋なり』と申したるはこれなり」とぞ、行信は申されしか。「宇治の橋」といふは、あやまれることにや侍らん。

<平家物語 剣巻>

その頃摂津守頼光の内に、綱・公時・貞道・末武とて四天王を仕はれけり。中にも綱は四天王の随一なり。…一条大宮なる所に、頼光聊か用事ありければ、綱を使者に遣はさる。夜陰に及びければ鬚切を帯かせ、馬に乗せてぞ遣はしける。彼処に行きて尋ね、問答して帰りけるに、一条堀川の戻橋を渡りける時、東の爪に齢二十余りと見えたる女の、膚は雪の如くにて、誠に姿幽なりけるが、紅梅の打着に守懸け、佩帯(はいたい)の袖に経持ちて、人も具せず、只独り南へ向いてぞ行きける。綱は橋の西の爪を過ぎけるを、はたはたと叩きつつ、「やや、何地へおはする人ぞ。我らは五条わたりに侍り、頻りに夜深けて怖し。送りて給ひなんや」と馴々しげに申しければ、綱は急ぎ馬より飛び下り、「御馬に召され侯へ」と言ひければ、「悦しくこそ」と言ふ間に、綱は近く寄つて女房をかき抱きて馬に打乗らせて堀川の東の爪を南の方へ行きけるに、正親町へ今一二段が程打ちも出でぬ所にて、この女房後へ見向きて申しけるは、「誠には五条わたりにはさしたる用も侯はず。我が住所(すみか)は都の外にて侯ふなり。それ迄送りて給ひなんや」と申しければ、「承り侯ひぬ。何く迄も御座所へ送り進らせ侯ふべし」と言ふを聞きて、やがて厳しかりし姿を変へて、怖しげなる鬼になりて、「いざ、我が行く処は愛宕山ぞ」と言ふままに、綱がもとどりを掴みて提げて、乾の方へぞ飛び行きける。綱は少しも騒がず件の鬚切をさつと抜き、空様に鬼が手をふつと切る。綱は北野の社の廻廊の星の上にどうと落つ。鬼は手を切られながら愛宕へぞ飛び行く。さて綱は廻廊より跳り下りて、もとどりに付きたる鬼が手を取りて見れば、雪の貌に引替へて、黒き事限りなし。白毛隙なく生ひ繁り銀の針を立てたるが如くなり。これを持ちて参りたりければ、頼光大きに驚き給ひ、不思議の事なりと思ひ給ひ、「晴明を召せ」とて、播磨守安倍晴明を召して、「如何あるべき」と問ひければ、「綱は七日の暇を賜りて慎むべし。鬼が手をば能く能く封じ置き給ふべし。祈祷には仁王経を講読せらるべし」と申しければ、そのままにぞ行なはれける。…

<源平盛衰記 巻十>

中宮御産事 治承二年十一月十二日寅時より、中宮御産の気御座と■(ののしり)けり。去月廿七日より、時々其御気御座(おはしまし)けれ共、取立たる御事はなかりつるに、今は隙なく取頻らせ給へども、御産ならず。二位殿(にゐどの)心苦く思給(たまひ)て、一条堀川(ほりかは)戻橋にて、橋より東の爪に車を立させ給(たまひ)て、橋占をぞ問給ふ。十四五計の禿なる童部(わらんべ)の十二人、西より東へ向て走けるが、手を扣同音に、榻は何榻国王榻、八重の塩路の波の寄榻と、四五返うたひて橋を渡、東を差て飛が如して失にけり。二位殿(にゐどの)帰給(たまひ)て、せうと平(へい)大納言(だいなごん)時忠卿(ときただのきやう)に角と被(レ)仰ければ、波のよせ榻こそ心に候はねども、国王榻と侍れば、王子にて御座(おはしまし)候べし。目出(めでた)き御占にこそ候へとぞ合たる。八歳にて壇浦の海に沈み給(たまひ)てこそ、八重の塩路の波の寄榻も思ひしられ給(たま)ひけれ。

★写真は一条戻橋の下にある説明文です。詳細はYouTubeを見て頂ければとおもいます。

写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。

今回は陰陽師 安倍晴明が十二神将を置いたといわれる一条戻橋を訪ねます。

京都市の一条戻橋の下にある説明文には戻橋について3つのお話しが書かれています。

1.撰集抄 巻七のお話

2.太平記 剣の巻(平家物語 剣巻)のお話

3.安倍晴明が父を生き返らせた_?(調べましたがよく分かりません)

その他では

・源平盛衰記 巻十のお話 等があるようです。

<撰集抄 巻七 第五話>

…浄蔵は善宰相(三善清行)のまさしき八男ぞかし。それに、八坂の塔のゆるめかを(ゆがめるを)祈り直し、父の宰相の、この土の縁尽きて去り給ひしに、一条の橋のもとに行き合ひて、しばらく観法して、蘇生し奉られけり。伝へ聞くもありがたくこそ侍れ。 さて、その一条の橋をば、「戻橋」といへるとは、宰相の蘇り給へるゆゑに名付けて侍り。「『源氏』の宇治の巻に、『行くは帰る橋なり』と申したるはこれなり」とぞ、行信は申されしか。「宇治の橋」といふは、あやまれることにや侍らん。

<平家物語 剣巻>

その頃摂津守頼光の内に、綱・公時・貞道・末武とて四天王を仕はれけり。中にも綱は四天王の随一なり。…一条大宮なる所に、頼光聊か用事ありければ、綱を使者に遣はさる。夜陰に及びければ鬚切を帯かせ、馬に乗せてぞ遣はしける。彼処に行きて尋ね、問答して帰りけるに、一条堀川の戻橋を渡りける時、東の爪に齢二十余りと見えたる女の、膚は雪の如くにて、誠に姿幽なりけるが、紅梅の打着に守懸け、佩帯(はいたい)の袖に経持ちて、人も具せず、只独り南へ向いてぞ行きける。綱は橋の西の爪を過ぎけるを、はたはたと叩きつつ、「やや、何地へおはする人ぞ。我らは五条わたりに侍り、頻りに夜深けて怖し。送りて給ひなんや」と馴々しげに申しければ、綱は急ぎ馬より飛び下り、「御馬に召され侯へ」と言ひければ、「悦しくこそ」と言ふ間に、綱は近く寄つて女房をかき抱きて馬に打乗らせて堀川の東の爪を南の方へ行きけるに、正親町へ今一二段が程打ちも出でぬ所にて、この女房後へ見向きて申しけるは、「誠には五条わたりにはさしたる用も侯はず。我が住所(すみか)は都の外にて侯ふなり。それ迄送りて給ひなんや」と申しければ、「承り侯ひぬ。何く迄も御座所へ送り進らせ侯ふべし」と言ふを聞きて、やがて厳しかりし姿を変へて、怖しげなる鬼になりて、「いざ、我が行く処は愛宕山ぞ」と言ふままに、綱がもとどりを掴みて提げて、乾の方へぞ飛び行きける。綱は少しも騒がず件の鬚切をさつと抜き、空様に鬼が手をふつと切る。綱は北野の社の廻廊の星の上にどうと落つ。鬼は手を切られながら愛宕へぞ飛び行く。さて綱は廻廊より跳り下りて、もとどりに付きたる鬼が手を取りて見れば、雪の貌に引替へて、黒き事限りなし。白毛隙なく生ひ繁り銀の針を立てたるが如くなり。これを持ちて参りたりければ、頼光大きに驚き給ひ、不思議の事なりと思ひ給ひ、「晴明を召せ」とて、播磨守安倍晴明を召して、「如何あるべき」と問ひければ、「綱は七日の暇を賜りて慎むべし。鬼が手をば能く能く封じ置き給ふべし。祈祷には仁王経を講読せらるべし」と申しければ、そのままにぞ行なはれける。…

<源平盛衰記 巻十>

中宮御産事 治承二年十一月十二日寅時より、中宮御産の気御座と■(ののしり)けり。去月廿七日より、時々其御気御座(おはしまし)けれ共、取立たる御事はなかりつるに、今は隙なく取頻らせ給へども、御産ならず。二位殿(にゐどの)心苦く思給(たまひ)て、一条堀川(ほりかは)戻橋にて、橋より東の爪に車を立させ給(たまひ)て、橋占をぞ問給ふ。十四五計の禿なる童部(わらんべ)の十二人、西より東へ向て走けるが、手を扣同音に、榻は何榻国王榻、八重の塩路の波の寄榻と、四五返うたひて橋を渡、東を差て飛が如して失にけり。二位殿(にゐどの)帰給(たまひ)て、せうと平(へい)大納言(だいなごん)時忠卿(ときただのきやう)に角と被(レ)仰ければ、波のよせ榻こそ心に候はねども、国王榻と侍れば、王子にて御座(おはしまし)候べし。目出(めでた)き御占にこそ候へとぞ合たる。八歳にて壇浦の海に沈み給(たまひ)てこそ、八重の塩路の波の寄榻も思ひしられ給(たま)ひけれ。

★写真は一条戻橋の下にある説明文です。詳細はYouTubeを見て頂ければとおもいます。

写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。

<京都編 安倍晴明邸宅跡を探す>

今回は陰陽師 安倍晴明邸宅跡を探します。「今昔物語集」巻二十四の「安倍晴明、忠行に随ひて道を習ひし語第十六」で、安倍晴明宅について“晴明が家は土御門よりは北、西の洞院よりは東なり”と書かかれています。これを頼りに安倍晴明宅を探します。

<「今昔物語集」巻二十四の「安倍晴明、忠行に随ひて道を習ひし語第十六」>

「 今は昔、天文博士安倍晴明と云ふ陰陽師ありけり。古にも恥ぢずやんごとなかりける者なり。幼の時、賀茂忠行と云ひける陰陽師に随ひて、昼夜にこの道を習ひけるに、いささかも心もとなき事なかりける。

しかるに、晴明若かりける時、師の忠行が下渡に夜行に行きける共に、歩にして車の後に行きける。忠行車の内にしてよく寝入りにけるに、晴明見けるに、えもいはず恐しき鬼ども、車の前に向ひて来たりけり。晴明これを見て、驚きて車の後に走り寄りて、忠行を起して告げければ、その時にぞ忠行驚きて覚めて、鬼の来たるを見て、術法を以てたちまちに我が身をも恐なく、共の者どもをも隠し、平かに過ぎにける。その後、忠行、晴明を去り難く思ひて、この道を教ふる事、瓶の水を移すがごとし。さればつひに晴明、この道につきて公私につかはれて、いとやんごとなかりけり。

しかる間、忠行失せて後、この晴明が家は、土御門よりは北、西洞院よりは東なり、その家に晴明が居たりける時、老いたる僧来たりぬ。共に十余歳ばかりなる童二人を具したり。晴明これを見て、「何ぞの僧のいづこより来たれるぞ」と問へば、僧、「己れは播磨の国の人に侍り。それに、陰陽の方をなむ習はむ志侍る。しかるに、只今この道に取りてやんごとなくおおはします由を承はりて、少将の事習ひ奉らむと思ひ給ひて参り候ひつるなり」と云へば、晴明が思はく、「この法師は、この道に賢き奴にこそありぬれ。それが我れを試みむと来たるなり。この奴に悪しく試みられては口惜しかりなむかし。試みにこの法師少し引きれうぜむ」と思ふ。「この法師の共なる二人の童は、識神に仕へて来たるなり。もし識人ならば、たちまちに召し隠せ」と心の内に念じて、袖の内に二つの手を引き入れて印を結び、ひそかに呪を読む。その後、晴明、法師に答へて云はく、「しか承はりぬ。ただし、今日はおのづから暇なき事あり。速かに返り給ひて、後に吉日を以ておはせ。習はむとあらむ事どもは、教へ進らむ」と。法師、「あなたふと」と云ひて、お手を押し摺りて額にあて、立ち走りて去りぬ。…」

とあり、“晴明が家は土御門よりは北、西の洞院よりは東なり”と書かれています。この場所を探すには平安京の区画を知る必要があります。土御門とは、東西の土御門大路のことで、これより北ということです。西の洞院とは、南北の西洞院大路のことで、これより東ということです。土御門大路は現在の上長者町通で、西洞院大路は今の西洞院通のことです。ここまで分かれば大体場所は分かります。正確な場所については山下克明さんが「日本歴史」2001年1月号に書かれた「安倍晴明の邸宅とその伝領」を参考にさせて頂きました。

★写真は西洞院通上長者町から北東を撮影したものです。正面あたりが安倍晴明宅跡となります。詳細はYoutubeを見て頂ければとおもいます。

写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。

今回は陰陽師 安倍晴明邸宅跡を探します。「今昔物語集」巻二十四の「安倍晴明、忠行に随ひて道を習ひし語第十六」で、安倍晴明宅について“晴明が家は土御門よりは北、西の洞院よりは東なり”と書かかれています。これを頼りに安倍晴明宅を探します。

<「今昔物語集」巻二十四の「安倍晴明、忠行に随ひて道を習ひし語第十六」>

「 今は昔、天文博士安倍晴明と云ふ陰陽師ありけり。古にも恥ぢずやんごとなかりける者なり。幼の時、賀茂忠行と云ひける陰陽師に随ひて、昼夜にこの道を習ひけるに、いささかも心もとなき事なかりける。

しかるに、晴明若かりける時、師の忠行が下渡に夜行に行きける共に、歩にして車の後に行きける。忠行車の内にしてよく寝入りにけるに、晴明見けるに、えもいはず恐しき鬼ども、車の前に向ひて来たりけり。晴明これを見て、驚きて車の後に走り寄りて、忠行を起して告げければ、その時にぞ忠行驚きて覚めて、鬼の来たるを見て、術法を以てたちまちに我が身をも恐なく、共の者どもをも隠し、平かに過ぎにける。その後、忠行、晴明を去り難く思ひて、この道を教ふる事、瓶の水を移すがごとし。さればつひに晴明、この道につきて公私につかはれて、いとやんごとなかりけり。

しかる間、忠行失せて後、この晴明が家は、土御門よりは北、西洞院よりは東なり、その家に晴明が居たりける時、老いたる僧来たりぬ。共に十余歳ばかりなる童二人を具したり。晴明これを見て、「何ぞの僧のいづこより来たれるぞ」と問へば、僧、「己れは播磨の国の人に侍り。それに、陰陽の方をなむ習はむ志侍る。しかるに、只今この道に取りてやんごとなくおおはします由を承はりて、少将の事習ひ奉らむと思ひ給ひて参り候ひつるなり」と云へば、晴明が思はく、「この法師は、この道に賢き奴にこそありぬれ。それが我れを試みむと来たるなり。この奴に悪しく試みられては口惜しかりなむかし。試みにこの法師少し引きれうぜむ」と思ふ。「この法師の共なる二人の童は、識神に仕へて来たるなり。もし識人ならば、たちまちに召し隠せ」と心の内に念じて、袖の内に二つの手を引き入れて印を結び、ひそかに呪を読む。その後、晴明、法師に答へて云はく、「しか承はりぬ。ただし、今日はおのづから暇なき事あり。速かに返り給ひて、後に吉日を以ておはせ。習はむとあらむ事どもは、教へ進らむ」と。法師、「あなたふと」と云ひて、お手を押し摺りて額にあて、立ち走りて去りぬ。…」

とあり、“晴明が家は土御門よりは北、西の洞院よりは東なり”と書かれています。この場所を探すには平安京の区画を知る必要があります。土御門とは、東西の土御門大路のことで、これより北ということです。西の洞院とは、南北の西洞院大路のことで、これより東ということです。土御門大路は現在の上長者町通で、西洞院大路は今の西洞院通のことです。ここまで分かれば大体場所は分かります。正確な場所については山下克明さんが「日本歴史」2001年1月号に書かれた「安倍晴明の邸宅とその伝領」を参考にさせて頂きました。

★写真は西洞院通上長者町から北東を撮影したものです。正面あたりが安倍晴明宅跡となります。詳細はYoutubeを見て頂ければとおもいます。

写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。

<東京編 安倍晴明によって勧請された立石 熊野神社を訪ねる>

今回は陰陽師 安倍晴明を巡る 東京篇です。新編武蔵風土記稿 23首 葛飾郡 西葛西領 本田筋 立石村の項に熊野社の記載があります。新編武蔵風土記稿は文化・文政期(1804年から1829年、化政文化の時期)に編まれた武蔵国の地誌ですから、安倍晴明から見れば圧倒的に新しい時期に書かれています。

<新編武蔵風土記稿>

「熊野社 村ノ鎮守ナリ 神体ハ石剣ニシテ長2尺余 村名モコレニヨリ起レリ 相傳フ当社ハ阿部晴明ガ勧請ナリ 社地ハ五行ニカタドリテ五角ナリシト 今モ其形残レリ 南蔵院持下二社同シ 末社香取 稲荷○稲荷社 立石稲荷と號ス コレモ身體石ニテ直径二尺許高サ一尺程下ハ土中ニ埋リ其形伏牛ニ似タリコノ石冬ハカケ損アヒ夏ニ至レハ元ノ如クナレリ カク寒ニカケ暑ニ念?ルト云ハカツ蘇石ナルヘシ…」

<熊野神社のパンフレット>

「…平安時代最も有名な陰陽師安倍晴明公は、当時最先端の呪術や科学であった天文道や占いな どの陰陽道に関して卓越した知識を持っていました。…

上皇の信頼を得た晴明公は、陰陽師として名声を極めました。そして晴明公は華山上皇に伴 い、那智熊野の地に於いて、三年間の滝行と山籠りの行を上皇と共に行ないました。その後 清浄なる聖地を求める旅の旅中、たまたま当地に立ち寄り、この地を選定したと伝えられて います。…」

と書かれています。又、略年譜には

「長保年間(999〜1003) 安倍晴明公により、境内をを三十間五角とし、 五方山熊野神社と号し勧請…」

とも書かれています。長保年間は安倍晴明が存命の時期です。

★写真は立石の熊野神社です。今回は京成立石駅から出発して、道標や立石の名前の由来となった立石様(奇石)等を道なりに訪ねてから、熊野神社に向かいます。詳細はYoutubeを見て頂ければとおもいます。

写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。

今回は陰陽師 安倍晴明を巡る 東京篇です。新編武蔵風土記稿 23首 葛飾郡 西葛西領 本田筋 立石村の項に熊野社の記載があります。新編武蔵風土記稿は文化・文政期(1804年から1829年、化政文化の時期)に編まれた武蔵国の地誌ですから、安倍晴明から見れば圧倒的に新しい時期に書かれています。

<新編武蔵風土記稿>

「熊野社 村ノ鎮守ナリ 神体ハ石剣ニシテ長2尺余 村名モコレニヨリ起レリ 相傳フ当社ハ阿部晴明ガ勧請ナリ 社地ハ五行ニカタドリテ五角ナリシト 今モ其形残レリ 南蔵院持下二社同シ 末社香取 稲荷○稲荷社 立石稲荷と號ス コレモ身體石ニテ直径二尺許高サ一尺程下ハ土中ニ埋リ其形伏牛ニ似タリコノ石冬ハカケ損アヒ夏ニ至レハ元ノ如クナレリ カク寒ニカケ暑ニ念?ルト云ハカツ蘇石ナルヘシ…」

<熊野神社のパンフレット>

「…平安時代最も有名な陰陽師安倍晴明公は、当時最先端の呪術や科学であった天文道や占いな どの陰陽道に関して卓越した知識を持っていました。…

上皇の信頼を得た晴明公は、陰陽師として名声を極めました。そして晴明公は華山上皇に伴 い、那智熊野の地に於いて、三年間の滝行と山籠りの行を上皇と共に行ないました。その後 清浄なる聖地を求める旅の旅中、たまたま当地に立ち寄り、この地を選定したと伝えられて います。…」

と書かれています。又、略年譜には

「長保年間(999〜1003) 安倍晴明公により、境内をを三十間五角とし、 五方山熊野神社と号し勧請…」

とも書かれています。長保年間は安倍晴明が存命の時期です。

★写真は立石の熊野神社です。今回は京成立石駅から出発して、道標や立石の名前の由来となった立石様(奇石)等を道なりに訪ねてから、熊野神社に向かいます。詳細はYoutubeを見て頂ければとおもいます。

写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。

<鎌倉編 北鎌倉に陰陽師 安倍晴明を探す>

今回は陰陽師 安倍晴明を巡る 鎌倉篇です。

天保12年(1841)の「新編相模国風土記稿 巻之八十一 鎌倉群十四 山之内村四」には

「晴明石 往還中二 二所アリ 各大ニ三尺許 石ノ傍ラニ各井戸アリ 安倍晴明カ加持水ニシテ火難ヲ防ク奇特アリ ト云傅フ 大船村多聞院持」

晴明石が往還の二カ所にあると記述されています。

文化3年(1806)に成立した「浦賀道見取絵図」には晴明石が一カ所書かれています。

「吾妻鏡 巻一」 治承4年(1180)10月9日 戊子 には

「大庭平太景義奉行 為御亭作事始被 但合期沙汰致難依 暫知家事(兼道)山内宅轉 移被立之建 此屋 正暦年中建立後 回禄之災遇未 晴明朝臣鎮宅符押之故也」

晴明のお札のおかげで火事にならなかったと書かれています(簡単に説明)。

★写真はJR北鎌倉駅です。ここから安倍晴明の今回は京成立石駅から出発して、道標や立石の名前の由来となった立石様(奇石)等を道なりに訪ねてから、熊野神社に向かいます。詳細はYoutubeを見て頂ければとおもいます。

写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。

今回は陰陽師 安倍晴明を巡る 鎌倉篇です。

天保12年(1841)の「新編相模国風土記稿 巻之八十一 鎌倉群十四 山之内村四」には

「晴明石 往還中二 二所アリ 各大ニ三尺許 石ノ傍ラニ各井戸アリ 安倍晴明カ加持水ニシテ火難ヲ防ク奇特アリ ト云傅フ 大船村多聞院持」

晴明石が往還の二カ所にあると記述されています。

文化3年(1806)に成立した「浦賀道見取絵図」には晴明石が一カ所書かれています。

「吾妻鏡 巻一」 治承4年(1180)10月9日 戊子 には

「大庭平太景義奉行 為御亭作事始被 但合期沙汰致難依 暫知家事(兼道)山内宅轉 移被立之建 此屋 正暦年中建立後 回禄之災遇未 晴明朝臣鎮宅符押之故也」

晴明のお札のおかげで火事にならなかったと書かれています(簡単に説明)。

★写真はJR北鎌倉駅です。ここから安倍晴明の今回は京成立石駅から出発して、道標や立石の名前の由来となった立石様(奇石)等を道なりに訪ねてから、熊野神社に向かいます。詳細はYoutubeを見て頂ければとおもいます。

写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。

<大阪編 清明の母・白狐が住んでいたと伝えられる葛葉稲荷神社を訪ねる>

今回は陰陽師 安倍晴明を巡る 大阪篇です。

信太森葛葉稲荷神社(しのだのもりくずのはいなりじんじゃ)は、大阪府和泉市葛の葉町に鎮座する神社。 正式名称(登記上の宗教法人名称)は信太森神社(しのだのもりじんじゃ)であり、葛葉稲荷神社(くずのはいなりじんじゃ)などは通称です。

この辺りには昔から葛葉伝説と呼ばれるお話しが伝わっています。 葛の葉(くずのは)は、伝説上のキツネの名前。葛の葉狐(くずのはぎつね)、信太妻、信田妻(しのだづま)とも。また葛の葉を主人公とする人形浄瑠璃および歌舞伎の『蘆屋道満大内鑑』(あしやどうまん おおうち かがみ)も通称「葛の葉」として知られる。稲荷大明神(宇迦之御魂神 )の第一の神使であり、 安倍晴明の母とされています。

平安時代の中頃、冤罪で罷免された安倍保名(あべのやすな)が家名復興を祈願した帰り、猟師に追われた白狐をかくまった。そのため負傷したことが縁で白狐の化身である葛の葉(くずのは)と結ばれ、童子丸(後の安倍晴明)を授かる。葛の葉は我が子に正体を悟られ、悲しい別れとなったが、晴明は天皇の病気を治して出世し、保名の無実の罪を晴らして見事家の再興を果たした。この御利益により、信太森神社は葛葉稲荷神社として知られることになります。(ウィキペディア参照)

谷崎潤一郎の「吉野葛(昭和12年)」にも葛之葉稲荷が登場しています。

「…自分は信田の森へ行けば母に会えるような気がして、たしか尋常二三年の頃、そっと、家には内証で、同級生の友達を誘ってあそこまで出かけたことがあった。あの辺は今でも南海電車を降りて半里も歩かねばならぬ不便な場所で、その時分は途中まで汽車があったかどうか、何でも大部分ガタ馬車に乗って、余程歩いたように思う。行ってみると、楠の大木の森の中に葛の葉稲荷の詞が建っていて、葛の葉姫の姿見の井戸と云うものがあった。自分は絵馬堂に掲げてある子別れの場の押絵の絵馬や、雀右衛門か誰かの似顔絵の額を眺めたりして、綾かに慰められて森を出たが、…」

母恋しとなれば、当時は葛の葉なのだとおもいます。

★写真は北信太駅近くの葛葉稲荷神社です。京都からはえらく遠くて、安倍晴明の出身地とは考えにくいですが、伝説・伝承の世界なら考えられます。詳細はYoutubeを見て頂ければとおもいます。

写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。

今回は陰陽師 安倍晴明を巡る 大阪篇です。

信太森葛葉稲荷神社(しのだのもりくずのはいなりじんじゃ)は、大阪府和泉市葛の葉町に鎮座する神社。 正式名称(登記上の宗教法人名称)は信太森神社(しのだのもりじんじゃ)であり、葛葉稲荷神社(くずのはいなりじんじゃ)などは通称です。

この辺りには昔から葛葉伝説と呼ばれるお話しが伝わっています。 葛の葉(くずのは)は、伝説上のキツネの名前。葛の葉狐(くずのはぎつね)、信太妻、信田妻(しのだづま)とも。また葛の葉を主人公とする人形浄瑠璃および歌舞伎の『蘆屋道満大内鑑』(あしやどうまん おおうち かがみ)も通称「葛の葉」として知られる。稲荷大明神(宇迦之御魂神 )の第一の神使であり、 安倍晴明の母とされています。

平安時代の中頃、冤罪で罷免された安倍保名(あべのやすな)が家名復興を祈願した帰り、猟師に追われた白狐をかくまった。そのため負傷したことが縁で白狐の化身である葛の葉(くずのは)と結ばれ、童子丸(後の安倍晴明)を授かる。葛の葉は我が子に正体を悟られ、悲しい別れとなったが、晴明は天皇の病気を治して出世し、保名の無実の罪を晴らして見事家の再興を果たした。この御利益により、信太森神社は葛葉稲荷神社として知られることになります。(ウィキペディア参照)

谷崎潤一郎の「吉野葛(昭和12年)」にも葛之葉稲荷が登場しています。

「…自分は信田の森へ行けば母に会えるような気がして、たしか尋常二三年の頃、そっと、家には内証で、同級生の友達を誘ってあそこまで出かけたことがあった。あの辺は今でも南海電車を降りて半里も歩かねばならぬ不便な場所で、その時分は途中まで汽車があったかどうか、何でも大部分ガタ馬車に乗って、余程歩いたように思う。行ってみると、楠の大木の森の中に葛の葉稲荷の詞が建っていて、葛の葉姫の姿見の井戸と云うものがあった。自分は絵馬堂に掲げてある子別れの場の押絵の絵馬や、雀右衛門か誰かの似顔絵の額を眺めたりして、綾かに慰められて森を出たが、…」

母恋しとなれば、当時は葛の葉なのだとおもいます。

★写真は北信太駅近くの葛葉稲荷神社です。京都からはえらく遠くて、安倍晴明の出身地とは考えにくいですが、伝説・伝承の世界なら考えられます。詳細はYoutubeを見て頂ければとおもいます。

写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。

<大阪編 清明の母・白狐化石のある旧府神社を訪ねる>

今回は陰陽師 安倍晴明を巡る 大阪篇です。

前回は信太森葛葉稲荷神社(しのだのもりくずのはいなりじんじゃ)を訪ねましたが、そこから歩いて10分位にある舊府(旧府)神社(ふるふじんじゃ)を訪ねます。

目的は旧府神社境内にある若宮社「白狐化石」(祭神:葛葉姫)です。この白狐は葛葉姫で安倍晴明の母親になるわけです(勿論伝説・伝承です)。

旧府神社(ふるふじんじゃ)

大阪府和泉市にある神社。旧社格は村社。

旧府神社 祭神:素盞鳴命(スサノオノミコト)

歴史:延喜式内の古社であるが、詳細な創建年月や創設当初の祭神は不明。日本三代実録には『貞観元年(859年)五月七日壬戌。和泉国舊府神列於官社。同八月十三日丙申。和泉国無位舊府神授正五位下』と記録されている。 江戸時代には「牛頭天王社」とも称され、明治5年に村社に列せられた。大正4年6月23日には葛之葉町の信太森葛葉稲荷神社に合祠されたが、翌年、元の社殿に奉祀した。(ウィキペディア参照)

若宮社「白狐化石」:御祭神は葛葉姫。猟師に追われた白狐が逃れるため に化けた(隠れた)石とされます。元々小栗街道(熊野街道)沿いにあったものを昭和二十二年 境内に移されたそうです。元あった場所を探したのですが、探しきれませんでした。

★写真は北信太駅近くの旧府神社内 若宮社「白狐化石」です。旧府神社自体は特に安倍晴明とは関係が無いようです。詳細はYoutubeを見て頂ければとおもいます。

写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。

今回は陰陽師 安倍晴明を巡る 大阪篇です。

前回は信太森葛葉稲荷神社(しのだのもりくずのはいなりじんじゃ)を訪ねましたが、そこから歩いて10分位にある舊府(旧府)神社(ふるふじんじゃ)を訪ねます。

目的は旧府神社境内にある若宮社「白狐化石」(祭神:葛葉姫)です。この白狐は葛葉姫で安倍晴明の母親になるわけです(勿論伝説・伝承です)。

旧府神社(ふるふじんじゃ)

大阪府和泉市にある神社。旧社格は村社。

旧府神社 祭神:素盞鳴命(スサノオノミコト)

歴史:延喜式内の古社であるが、詳細な創建年月や創設当初の祭神は不明。日本三代実録には『貞観元年(859年)五月七日壬戌。和泉国舊府神列於官社。同八月十三日丙申。和泉国無位舊府神授正五位下』と記録されている。 江戸時代には「牛頭天王社」とも称され、明治5年に村社に列せられた。大正4年6月23日には葛之葉町の信太森葛葉稲荷神社に合祠されたが、翌年、元の社殿に奉祀した。(ウィキペディア参照)

若宮社「白狐化石」:御祭神は葛葉姫。猟師に追われた白狐が逃れるため に化けた(隠れた)石とされます。元々小栗街道(熊野街道)沿いにあったものを昭和二十二年 境内に移されたそうです。元あった場所を探したのですが、探しきれませんでした。

★写真は北信太駅近くの旧府神社内 若宮社「白狐化石」です。旧府神社自体は特に安倍晴明とは関係が無いようです。詳細はYoutubeを見て頂ければとおもいます。

写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。

<大阪編 晴明生誕の葛の葉伝説 聖神社を訪ねます>

今回は陰陽師 安倍晴明を巡る 大阪篇です。

今回の本命、聖神社(ひじりじんじゃ)は大阪府和泉市にある神社。和泉五社の一つで和泉国三宮。現在の社殿は豊臣秀頼が片桐且元を奉行として再建したもので、本社本殿や末社本殿が重要文化財に指定されている。式内社で、旧社格は府社。(ウィキペディア参照)

前回訪ねた白狐の化石(ばけいし)が祀られている舊府神社(ふるふじんじゃ) から出発、小栗街道(熊野街道)を通って聖神社の一の鳥居から向かいます。

<和泉市教育委員会説明文より>

「 聖神社のある信太の森は「枕草子」(能因本)に「もりは信太の森」と記されるなど、平安の昔から我が国の代表的な森の一つとして知られ、多くの和歌に詠まれてきました。中世以後は「葛の葉伝説」の舞台として 地域の人びとに語り継がれ、演劇・文芸などを通じ、有名になりました。

伝説では、安倍保名の妻(葛の葉)の全快と、子宝を願って信太大明神(聖神社)に参籠した際、池の水面に白狐の姿が映ったので不思議に思い、ふり返ってみたところ、一匹のねずみが猟師に追われ、 坂を駆けおりて来るのが見えました(この坂をねずみ坂といいます)。

保名はかわいそうに思い、ねずみを袖に隠して逃がしてやりましたが、実はこのねずみ、負傷した白狐が逃げるために姿を変えていたものでした。助けてもらった白狐はその後、信太大明神の使いとして、病のため里にもどっていた葛の葉の姿で保名を尋ね、元気な子を授かると、そのまま一緒に暮らしました。

そして数年後、白狐は我が子に正体を知られてしまい、

恋しくば 尋ね来てみよ 和泉なる

信太の森の うらみ葛の葉

と歌を一首残して姿を消してしまいました。

保名は童子と信太の森をたずね、池の水面に映る葛の葉と最後の別れを惜しみました。以来、この池は鏡池とよばれるようになり、保名とともに訪れた童子はその後、立派に成長し、陰陽師の祖、天文博士として知られた安倍晴明になったと語られています。 鏡池は「葛の葉伝説」のなかで、白狐と保名の出会いの場として、また童子との 「子別れ」の舞台として伝えられてきました。」

安倍晴明伝説の一つだとおもいます。良いお話しです。

★写真は聖神社です。駅からは遠くてなかなか来にくいところにあります。ただ、この辺りは伝説の地らしく、駅名が、北信太や北助松等、伝説の地らしい名前が付いています。詳しくはYouTubeを見て下さい。

写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。

今回は陰陽師 安倍晴明を巡る 大阪篇です。

今回の本命、聖神社(ひじりじんじゃ)は大阪府和泉市にある神社。和泉五社の一つで和泉国三宮。現在の社殿は豊臣秀頼が片桐且元を奉行として再建したもので、本社本殿や末社本殿が重要文化財に指定されている。式内社で、旧社格は府社。(ウィキペディア参照)

前回訪ねた白狐の化石(ばけいし)が祀られている舊府神社(ふるふじんじゃ) から出発、小栗街道(熊野街道)を通って聖神社の一の鳥居から向かいます。

<和泉市教育委員会説明文より>

「 聖神社のある信太の森は「枕草子」(能因本)に「もりは信太の森」と記されるなど、平安の昔から我が国の代表的な森の一つとして知られ、多くの和歌に詠まれてきました。中世以後は「葛の葉伝説」の舞台として 地域の人びとに語り継がれ、演劇・文芸などを通じ、有名になりました。

伝説では、安倍保名の妻(葛の葉)の全快と、子宝を願って信太大明神(聖神社)に参籠した際、池の水面に白狐の姿が映ったので不思議に思い、ふり返ってみたところ、一匹のねずみが猟師に追われ、 坂を駆けおりて来るのが見えました(この坂をねずみ坂といいます)。

保名はかわいそうに思い、ねずみを袖に隠して逃がしてやりましたが、実はこのねずみ、負傷した白狐が逃げるために姿を変えていたものでした。助けてもらった白狐はその後、信太大明神の使いとして、病のため里にもどっていた葛の葉の姿で保名を尋ね、元気な子を授かると、そのまま一緒に暮らしました。

そして数年後、白狐は我が子に正体を知られてしまい、

恋しくば 尋ね来てみよ 和泉なる

信太の森の うらみ葛の葉

と歌を一首残して姿を消してしまいました。

保名は童子と信太の森をたずね、池の水面に映る葛の葉と最後の別れを惜しみました。以来、この池は鏡池とよばれるようになり、保名とともに訪れた童子はその後、立派に成長し、陰陽師の祖、天文博士として知られた安倍晴明になったと語られています。 鏡池は「葛の葉伝説」のなかで、白狐と保名の出会いの場として、また童子との 「子別れ」の舞台として伝えられてきました。」

安倍晴明伝説の一つだとおもいます。良いお話しです。

★写真は聖神社です。駅からは遠くてなかなか来にくいところにあります。ただ、この辺りは伝説の地らしく、駅名が、北信太や北助松等、伝説の地らしい名前が付いています。詳しくはYouTubeを見て下さい。

写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。

<大阪編 阿倍野の安倍晴明神社を訪ねる>

今回は陰陽師 安倍晴明を巡る 大阪篇で、阿倍野を訪ねます。

まず最初は安倍晴明の生誕の地と伝えられている阿倍野の安倍晴明神社を訪ねます。天王寺から阪堺電軌(チンチン電車)に乗り、3ッ目の駅の東天下茶屋駅で下車します。ここからは徒歩で直ぐです。

<安倍晴明神社(あべせいめいじんじゃ)>

阿倍王子神社の北方約50mに鎮座する阿倍王子神社境外社(飛び地境内社・末社)。 祭神の安倍晴明はこの地で生まれたと伝えられている。社伝「晴明宮御社伝書」によると創建は寛弘4年(1007)で、花山法皇の命によるとされる。代々晴明の子孫と称する保田家が社家として奉仕し、江戸時代には代々大坂城代が参拝にくるほど有力な神社であったが、幕末には衰微し、明治時代には小さな祠と下記にある石碑のみになってしまったという。 しかし、明治時代末期になると復興計画が持ち出され、大正10年(1921)には阿倍王子神社の末社として認可された。社家の子孫である保田家より旧社地の寄進を受け、大正14年(1925)現在の社殿が竣工した。境内には晴明の等身大の銅像、「産湯井の跡」(晴明の産湯に使われた井戸)、「葛之葉霊狐の飛来像」、「安倍晴明誕生地の石碑」があります。産湯は摂津名所図会の頃に既に登場しています(YouTube参照)。石碑は文政年間(1818〜1830)に堺商人・神南辺道心の手によって建立されています。(ウィキペディア参照)

★写真は安倍晴明神社です。名前通りの神社なのですが、なんでこの場所にとおもいます。北信太の信太森葛葉稲荷神社で登場の安倍晴明の父親 安倍保名(あべのやすな)がこの付近に住んでいたそうで、そのため生誕の地になったものとおもわれます。あくまでも伝説です。詳しくはYouTubeを見て下さい。

写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。

今回は陰陽師 安倍晴明を巡る 大阪篇で、阿倍野を訪ねます。

まず最初は安倍晴明の生誕の地と伝えられている阿倍野の安倍晴明神社を訪ねます。天王寺から阪堺電軌(チンチン電車)に乗り、3ッ目の駅の東天下茶屋駅で下車します。ここからは徒歩で直ぐです。

<安倍晴明神社(あべせいめいじんじゃ)>

阿倍王子神社の北方約50mに鎮座する阿倍王子神社境外社(飛び地境内社・末社)。 祭神の安倍晴明はこの地で生まれたと伝えられている。社伝「晴明宮御社伝書」によると創建は寛弘4年(1007)で、花山法皇の命によるとされる。代々晴明の子孫と称する保田家が社家として奉仕し、江戸時代には代々大坂城代が参拝にくるほど有力な神社であったが、幕末には衰微し、明治時代には小さな祠と下記にある石碑のみになってしまったという。 しかし、明治時代末期になると復興計画が持ち出され、大正10年(1921)には阿倍王子神社の末社として認可された。社家の子孫である保田家より旧社地の寄進を受け、大正14年(1925)現在の社殿が竣工した。境内には晴明の等身大の銅像、「産湯井の跡」(晴明の産湯に使われた井戸)、「葛之葉霊狐の飛来像」、「安倍晴明誕生地の石碑」があります。産湯は摂津名所図会の頃に既に登場しています(YouTube参照)。石碑は文政年間(1818〜1830)に堺商人・神南辺道心の手によって建立されています。(ウィキペディア参照)

★写真は安倍晴明神社です。名前通りの神社なのですが、なんでこの場所にとおもいます。北信太の信太森葛葉稲荷神社で登場の安倍晴明の父親 安倍保名(あべのやすな)がこの付近に住んでいたそうで、そのため生誕の地になったものとおもわれます。あくまでも伝説です。詳しくはYouTubeを見て下さい。

写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。

<大阪編 阿倍野の阿倍王子神社を訪ねる>

今回は陰陽師 安倍晴明を巡る 大阪篇で、阿倍野を訪ねています。

前回は安倍晴明の生誕の地と伝えられている阿倍野の安倍晴明神社を訪ねましたが、今回は直ぐ近くの阿倍王子神社を訪ねます。安倍晴明神社は阿倍王子神社の阿倍王子神社境外社(飛び地境内社・末社)になります。

<阿倍王子神社(あべおうじじんじゃ)>

かつては阿倍王子(あべのおうじ)といい熊野神社の分霊社である九十九王子のひとつであった。 「摂州東成郡阿倍権現縁記」によれば、仁徳天皇の夢の中に熊野三山の使いである3つの足の烏が現れ、仁徳天皇がそれを捜させると、同じものが当地(阿倍島という島があったとされる)にいたので、現所在地に神社を創建した。これとは別に、難波長柄豊碕宮に遷都して以来、この地域を本拠地としていた古代豪族の阿倍氏が、氏寺である「阿倍寺」とともに、氏神として「阿倍社」を建立したという説もある。 阿倍寺は後に四天王寺に併合されてしまったが、かろうじで残っていた阿倍社は平安時代に空海によって再興された。 当地は四天王寺と住吉大社のほぼ中間の位置にあり、熊野参詣の街道筋にあたることから、やがて当社に王子社が祀られるようになった。それが九十九王子のひとつ「阿倍王子」として、後鳥羽天皇が熊野御幸を行った平安時代後期には、窪津王子(大阪市中央区)、坂口王子(同)、郡戸王子(同)に次ぐ4番目の王子となっていた(「後鳥羽院熊野御幸記」)。後に郡戸王子と当王子の間に上野王子(天王寺区)が設置され、5番目の王子となるが、戦国時代の戦乱により途中の坂口、郡戸、上野の各王子が焼失。安土桃山時代には2番目の王子となっている。 現在、大阪府内の九十九王子で唯一、旧地に現存している王子である。(ウィキペディア参照)

★写真は阿倍野の安倍晴明神社です。境内社に葛の葉稲荷神社があります。北信太の信太森葛葉稲荷神社と同様ですので行かないでも済みます。詳しくはYouTubeを見て下さい。

写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。

今回は陰陽師 安倍晴明を巡る 大阪篇で、阿倍野を訪ねています。

前回は安倍晴明の生誕の地と伝えられている阿倍野の安倍晴明神社を訪ねましたが、今回は直ぐ近くの阿倍王子神社を訪ねます。安倍晴明神社は阿倍王子神社の阿倍王子神社境外社(飛び地境内社・末社)になります。

<阿倍王子神社(あべおうじじんじゃ)>

かつては阿倍王子(あべのおうじ)といい熊野神社の分霊社である九十九王子のひとつであった。 「摂州東成郡阿倍権現縁記」によれば、仁徳天皇の夢の中に熊野三山の使いである3つの足の烏が現れ、仁徳天皇がそれを捜させると、同じものが当地(阿倍島という島があったとされる)にいたので、現所在地に神社を創建した。これとは別に、難波長柄豊碕宮に遷都して以来、この地域を本拠地としていた古代豪族の阿倍氏が、氏寺である「阿倍寺」とともに、氏神として「阿倍社」を建立したという説もある。 阿倍寺は後に四天王寺に併合されてしまったが、かろうじで残っていた阿倍社は平安時代に空海によって再興された。 当地は四天王寺と住吉大社のほぼ中間の位置にあり、熊野参詣の街道筋にあたることから、やがて当社に王子社が祀られるようになった。それが九十九王子のひとつ「阿倍王子」として、後鳥羽天皇が熊野御幸を行った平安時代後期には、窪津王子(大阪市中央区)、坂口王子(同)、郡戸王子(同)に次ぐ4番目の王子となっていた(「後鳥羽院熊野御幸記」)。後に郡戸王子と当王子の間に上野王子(天王寺区)が設置され、5番目の王子となるが、戦国時代の戦乱により途中の坂口、郡戸、上野の各王子が焼失。安土桃山時代には2番目の王子となっている。 現在、大阪府内の九十九王子で唯一、旧地に現存している王子である。(ウィキペディア参照)

★写真は阿倍野の安倍晴明神社です。境内社に葛の葉稲荷神社があります。北信太の信太森葛葉稲荷神社と同様ですので行かないでも済みます。詳しくはYouTubeを見て下さい。

写真をクリックすると、YouTubeにリンクしてありますので、動画をお楽しみください。