「細雪」には書かれていませんが、谷崎潤一郎お気に入りのお店が西宮にあります。「西宮」は阪神間の市で、芦屋市の東、大阪寄りになります。神戸市からは、神戸市→芦屋市→西宮市→尼崎市→淀川を超えて大阪市となります。谷崎潤一郎が西宮に住んだのは、丁末子と結婚した昭和6年11月以降で、夙川の根津別荘別棟に滞在した時になります。

「…重子が芦屋の住まい(借家)とアトリエを引き払い、夙川の姉の家の向かいに仮住まいしていたころ、谷崎は新婚の丁末子夫人を伴って訪ねてきたことがある。阪神電車、西宮東口のおでん屋「京楽」までいっしょにどうですか、というお誘いだった。谷崎ご晶屑の店だった。「谷崎さん、丁末子さんだけでは話題が不足なんかしら」と祖母は思ったそうである。「よろこんで」と祖母は同行した。

祖母はのちに高木治江の本で知ったというが、どうやら谷崎は丁末子夫人の手料理に辟易していたらしい。夙川の土手を、谷崎夫妻が先に、重子が後に従った。重子がふと足元に目をやると、谷崎はなんと破れ足袋を履いていた。その頃、谷崎は税金の滞納で岡本の家を出て、夙川に、根津清太郎の祖母が以前住んでいた別荘の離れ座敷を借りていた。重子の家とは近かった。…」。

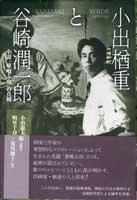

上記は「小出楢重と谷崎潤一郎 小説『蓼喰う虫』の真相」からです。小出楢重は谷崎潤一郎の「蓼喰う虫」の挿絵で有名です。重子は小出楢重の奥様で、昭和6年(1931)2月13日、楢重本人の死去以降も谷崎家とは親しくしていたようです。

★左上の写真は春風社の「小出楢重と谷崎潤一郎 小説『蓼喰う虫』の真相」です。谷崎潤一郎の『蓼喰う虫(たでくうむし)』は新聞小説で、昭和3年12月から昭和4年6月まで東京日日新聞、大阪毎日新聞に掲載されています。

★右の写真の正面やや左のビルの3〜4軒先に谷崎潤一郎が贔屓にした「京楽」がありました。「京楽」の場所がなかなか分からなかったのですが、宮崎修二朗氏の「文学の旅・兵庫県」に掲載されていました。この本は昭和30年10月に出版されていますので、戦後ですが、内容的にはかなり古い本になります。

「…「井谷さんが持って来やはった話やねんけどな、!」 鉄道の下をくぐりぬけるトンネル ── それをこの土地では「マンボウ」と呼んでいるが ── は『細雪』のなかにもえがかれている。「一本松」といい、この「マンボウ」といい、谷崎潤一郎氏の足跡がこの市中を行きわたっているのも道理、氏はしばしは与古道町──そこの六湛寺川を南に渡ったところにあった酒場「京楽」を訪れているのである。郷士研究家浅田柳一氏は当時の谷崎氏をつぎのように回想している。

「京楽」はいまの神戸新聞中央販売店から三、四軒南にあたり、酒蔵に直結した「日本盛」を飲ませて通者を喜ばせた。谷崎氏は長くこの店を贔屓して「東西南北人爭春夏秋冬客不絶」という顔を揮毫して掛けたり、素晴しい檜の台をみずから担いで来て寄贈したりするという気の入り方だった。その店の、油揚げで野菜を包んだガンモドキを、関西で「ヒリョウズ」と呼ぶのが興味をひいたらしく『中央公論』に『京楽のあげ袋』という一文を書いたりした。私たちご常連は、その後ヒリョウズを「中央公論」と呼んだりした。ときにはみずから詩を書いた盃を焼かせたりもした。刺身の類はあまり註文せず鯛の頭や海老を焼いたのを酒に浸し、ヒリョウズを焼いて大根おろしを掛けて肴にするといった、素朴な味を好む食通だったが、私たちご常連との話題にはいつも関西移住当時の回想談が出たものだった。中村不折の李白をえがいた油彩(昭和八年「文展」出品)が日本酒造のポスターになって店に掲げられた時、氏は筆をとり「李白一斗詩百篇」と、そのポスターに揮毫されたが、それがその店での最後の筆で、間もなく「京楽」は閉店した。当時の夫人古川丁末子さんや、その後の夫人松子さんを同伴しているのもよく見かけたし、近藤浩一路画伯や宇野浩二さんなどの姿もみたことがあった。……」。

上記に書かれている寿橋を渡った左側にあった「神戸新聞中央販売所」は既に無くなっていました。昭和30年代の地図で新聞販売店の場所を確認しました。谷崎潤一郎が通ったのは昭和6年末から昭和8年頃までの短い期間だったのではないかとおもいます。住所は西宮市与古道町6番地、六湛寺川に架かる寿橋の南になります。それにしても”ヒリョウズ(飛竜頭)”は面白いですね。