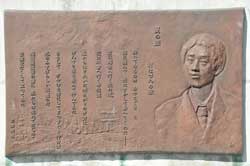

<追分公民館の立原道造の詩碑>

立原道造の詩碑は多くは有りませんが、その中の一つが軽井沢

追分公民館にあります。横の壁に埋めこまれているので、気をつけないと見過ごしてしまいます。立原道造が初めて軽井沢を訪れたのは昭和9年、東京帝国大学に入学した年でした。

角川版立原道造全集(六巻)の年譜からです。

「昭和九年(一九三四) 二十一歳

…六月、二十五日、銀座資生堂パーラーで、「四季」刊行の第二回打ち合わせ会開催。三十一日、堀辰雄宅で「四季」編集について会合がもたれ、津村信夫・葛巻義敏・立原道造・高橋幸一ら参集。七月、九日から十七日まで東大建築学教室で行なわれたブルーノ・タウトの公開講義に出席。二十二日午前十時発の列車で、沢西健といっしょに初めて信州におもむく。…」

立原道造は昭和6年には堀辰雄と会っています。軽井沢の堀辰雄をを訪ねたのが昭和9年というのは遅すぎるように感じますが、帝国大学に入学して旅行へも自由にいけるようになったのかもしれません。上野発午前十時の列車を探してみました。昭和10年の時刻表では上野午前10時5分発、軽井沢午後2時38分着がありました。4時間半掛かっています。

追分公民館の立原道造の詩碑からです。

「夏の旅

I 村はづれの歌

咲いてゐるのは みやこぐさ と

指に摘んで 光にすかして教へてくれた ──

右は越後へ行く北の道

左は木曾へ行く中仙道

私たちはきれいな雨あがりの夕方に ぼんやり空を眺めて佇んでゐた

さうして 夕やけを脊にしてまっすぐと行けば 私のみすぼらしい故里の町

馬頭観世音の叢に 私たちは生れてはじめて言葉をなくして立ってゐた 」

”追分の分去れ”を詠んでいます。右は北国街道で左は中山道です。”夕やけを背にしてまっすぐ行けば”は中山道を東に向かう事なので、東京へ向かうことになります。馬頭観音の現在は追分宿郷土館の前に移されています。

★上記写真は追分公民館の立原道造の詩碑です。追分公民館の横の壁に埋め込まれていますので追分公民館の写真も掲載しておきます。場所は下記の地図を参照して下さい。

★左の写真は”追分宿の分去れ”です。西に向かって左が中山道、右が北国街道です(写真は大正時代です)。昭和初期の写真を探したのですが見つけることが出来ませんでした。同じ場所の現在の写真も掲載しておきますので見比べてください。中山道(国道18号線)が改修(追分の村の南側に国道が移る)、され舗装されたのは昭和35年になります。それまでは写真と余り変わらなかったとおもわれます。

【立原 道造(たちはら みちぞう、大正3年(1914)7月30日 - 昭和14年(1939)3月29日)】

大正3年(1914)、立原貞次郎、とめ夫妻の長男として日本橋区橘町(現:東日本橋)に生まれる。東京府立第三中学(現東京都立両国高等学校)から第一高等学校に進学した。堀辰雄、室生犀星との交流が始まる。昭和9年(1934)東京帝国大学工学部建築学科に入学した。建築学科では岸田日出刀の研究室に所属。丹下健三が1学年下に在籍した。帝大在学中に建築の奨励賞である辰野賞を3度受賞した秀才。昭和11年(1937)、シュトルム短篇集『林檎みのる頃』を訳出した。翌12年(1938)、石本建築事務所に入所した道造は「豊田氏山荘」を設計。詩作の方面では物語「鮎の歌」を『文藝』に掲載し、詩集『ゆふすげびとの歌』を編んだ。詩集『萱草に寄す』や『暁と夕の詩』に収められたソネット(十四行詩)に音楽性を託したことで、近代文学史に名前をとどめることとなる。昭和13年、静養のために盛岡、長崎に相次いで向かうが、長崎で病状が悪化、12月東京に戻り入院、その旅で盛岡ノート、長崎ノートを記する。昭和14年、第1回中原中也賞(現在の同名の賞とは異なる)を受賞したものの、同年3月29日、結核のため24歳で夭折した。(ウイキペディア参照)

★左の写真は”追分宿の分去れ”です。西に向かって左が中山道、右が北国街道です(写真は大正時代です)。昭和初期の写真を探したのですが見つけることが出来ませんでした。同じ場所の現在の写真も掲載しておきますので見比べてください。中山道(国道18号線)が改修(追分の村の南側に国道が移る)、され舗装されたのは昭和35年になります。それまでは写真と余り変わらなかったとおもわれます。

【立原 道造(たちはら みちぞう、大正3年(1914)7月30日 - 昭和14年(1939)3月29日)】

大正3年(1914)、立原貞次郎、とめ夫妻の長男として日本橋区橘町(現:東日本橋)に生まれる。東京府立第三中学(現東京都立両国高等学校)から第一高等学校に進学した。堀辰雄、室生犀星との交流が始まる。昭和9年(1934)東京帝国大学工学部建築学科に入学した。建築学科では岸田日出刀の研究室に所属。丹下健三が1学年下に在籍した。帝大在学中に建築の奨励賞である辰野賞を3度受賞した秀才。昭和11年(1937)、シュトルム短篇集『林檎みのる頃』を訳出した。翌12年(1938)、石本建築事務所に入所した道造は「豊田氏山荘」を設計。詩作の方面では物語「鮎の歌」を『文藝』に掲載し、詩集『ゆふすげびとの歌』を編んだ。詩集『萱草に寄す』や『暁と夕の詩』に収められたソネット(十四行詩)に音楽性を託したことで、近代文学史に名前をとどめることとなる。昭和13年、静養のために盛岡、長崎に相次いで向かうが、長崎で病状が悪化、12月東京に戻り入院、その旅で盛岡ノート、長崎ノートを記する。昭和14年、第1回中原中也賞(現在の同名の賞とは異なる)を受賞したものの、同年3月29日、結核のため24歳で夭折した。(ウイキペディア参照)

立原道造の追分地図

<室生犀星宅>

立原道造は初めて堀辰雄が滞在している軽井沢に向かいます。昭和9年7月22日のことでした。

角川版立原道造全集(六巻)の年譜からです。

「昭和九年(一九三四) 二十一歳

…二十二日午前十時発の列車で、沢西健といっしょに初めて信州におもむく。軽井沢駅に降り、堀辰雄を旧軽井沢のつるや旅館に訪ねたが、あいにく急用で上京した堀と行き違いになった。しかし堀の依頼をうけた阿比留信(本名豊田泉太郎、英文学者)に案内されて町をみてまわり、さらに室生犀星宅を訪問。二十三日から二十五日にかけて神津牧場・志賀・岩村田・小諸のコースをたどって、二十五日夜は追分に宿泊。以後八月二十日まで追分にとどまって、初めての村ぐらしを経験する。二十六日、堀が東京から追分に戻る。…」

堀辰雄が滞在していた「つるや旅館」は旧軽井沢銀座の北の端にあります。この「つるや旅館」は芥川龍之介や川端康成で有名です。一度火災で焼けていますので昔の建物ではありません。又、立原道造が室生犀星宅に始めた訪ねたときのことを、娘さんの室生朝子さんが書いていました。

室生朝子さんの「幸せな詩人の碑に」からです。

「… 立原道造が父犀星のところにはじめて現われたのは、彼がまだ帝大(現在の東大)の学生の頃であった。金釦の並んだ黒い学生服の道造さんは、前の髪の毛が。バラリと額にかかり、大きい目をした優しいかんじの人であった。道造さんは父とひと言ふた言、話をすると、すぐ茶の間に戻って来て、母や弟、私と遊んだ。彼は無口のおとなしい青年であったが、母や私達の前ではよく話をした。彼の家が紙箱や紐を作っていること、屋根裏の中二階が彼の部屋になっており、机、椅子、本棚の並べ方などを、色鉛筆で書いて、教えてくれた。小学生であった私は、まだ自分の部屋を持たず弟と一緒だったので、独立したひとつの部屋というものに、憤れを抱いた。…」

どういうわけか、軽井沢の室生犀星宅で大河内伝次郎が撮影した写真があります。立原道造と室生一家が写っています(同じ場所の現在の写真も掲載しておきます)。大河内伝次郎(おおこうち でんじろう、1898年(明治38年)2月5日(戸籍上は3月5日)- 1962年(昭和37年)7月18日)は、大正・昭和の映画俳優、時代劇の大スターです。本名は大辺男(おおべ ますお)で、当たり役となった『丹下左膳』の「姓は丹下、名は左膳」という決めセリフを独特の発音で言った「シェーはタンゲ、ナはシャゼン」が一世を風靡、後代まで多くの芸人が物まねのレパートリーにする名文句になったことで有名です(ウイキペディア参照)。それにしても大河内伝次郎が写真撮影が趣味だったとはしりませんでした。

★上記写真は現在の室生犀星記念館です。春先に訪ねたので閉館していました。開館時期はゴールデンウィークおよび7月 ~ 10月のみのようです。料金は無料です。

立原道造は初めて堀辰雄が滞在している軽井沢に向かいます。昭和9年7月22日のことでした。

角川版立原道造全集(六巻)の年譜からです。

「昭和九年(一九三四) 二十一歳

…二十二日午前十時発の列車で、沢西健といっしょに初めて信州におもむく。軽井沢駅に降り、堀辰雄を旧軽井沢のつるや旅館に訪ねたが、あいにく急用で上京した堀と行き違いになった。しかし堀の依頼をうけた阿比留信(本名豊田泉太郎、英文学者)に案内されて町をみてまわり、さらに室生犀星宅を訪問。二十三日から二十五日にかけて神津牧場・志賀・岩村田・小諸のコースをたどって、二十五日夜は追分に宿泊。以後八月二十日まで追分にとどまって、初めての村ぐらしを経験する。二十六日、堀が東京から追分に戻る。…」

堀辰雄が滞在していた「つるや旅館」は旧軽井沢銀座の北の端にあります。この「つるや旅館」は芥川龍之介や川端康成で有名です。一度火災で焼けていますので昔の建物ではありません。又、立原道造が室生犀星宅に始めた訪ねたときのことを、娘さんの室生朝子さんが書いていました。

室生朝子さんの「幸せな詩人の碑に」からです。

「… 立原道造が父犀星のところにはじめて現われたのは、彼がまだ帝大(現在の東大)の学生の頃であった。金釦の並んだ黒い学生服の道造さんは、前の髪の毛が。バラリと額にかかり、大きい目をした優しいかんじの人であった。道造さんは父とひと言ふた言、話をすると、すぐ茶の間に戻って来て、母や弟、私と遊んだ。彼は無口のおとなしい青年であったが、母や私達の前ではよく話をした。彼の家が紙箱や紐を作っていること、屋根裏の中二階が彼の部屋になっており、机、椅子、本棚の並べ方などを、色鉛筆で書いて、教えてくれた。小学生であった私は、まだ自分の部屋を持たず弟と一緒だったので、独立したひとつの部屋というものに、憤れを抱いた。…」

どういうわけか、軽井沢の室生犀星宅で大河内伝次郎が撮影した写真があります。立原道造と室生一家が写っています(同じ場所の現在の写真も掲載しておきます)。大河内伝次郎(おおこうち でんじろう、1898年(明治38年)2月5日(戸籍上は3月5日)- 1962年(昭和37年)7月18日)は、大正・昭和の映画俳優、時代劇の大スターです。本名は大辺男(おおべ ますお)で、当たり役となった『丹下左膳』の「姓は丹下、名は左膳」という決めセリフを独特の発音で言った「シェーはタンゲ、ナはシャゼン」が一世を風靡、後代まで多くの芸人が物まねのレパートリーにする名文句になったことで有名です(ウイキペディア参照)。それにしても大河内伝次郎が写真撮影が趣味だったとはしりませんでした。

★上記写真は現在の室生犀星記念館です。春先に訪ねたので閉館していました。開館時期はゴールデンウィークおよび7月 ~ 10月のみのようです。料金は無料です。

<若菜屋>

立原道造は昭和9年7月、追分の油屋に宿を求めますが、夏休みの時期にかかっており、満室でした。東京帝国大学の先輩で詩の先生でもある近藤武夫が追分に滞在しており、彼の紹介で若菜屋という旅館に宿泊することになります。

角川版立原道造全集(六巻)の年譜からです。

「昭和九年(一九三四) 二十一歳

…この夏、追分には近藤武夫が来ていて、近藤は油屋が満員だったので、立原に油屋の向い側、三軒程西下手の民宿若菜屋を世話した。立原はそこに宿り、食事や入浴は油星へという生活を八月上旬までつづけ、中旬には油屋に移っているらしい。なお、堀は油屋の 「お小姓の間」に、近藤は民宿の山屋に、それぞれずっと宿っていた。…」

この追分は、当時学生たちの夏の避暑地として人気があったようです。油屋だけではなく他の旅館も民宿として学生たちを宿泊させていたようです。

追分の旅館の場所については軽井沢町追分宿郷土館発行の「追分宿散策マップ(江戸時代の町並みが書かれている)」、日達良文氏の「夕映えの信濃追分(昭和2~3年頃の追分の地図が掲載されている)」と現在の住宅地図を参照して場所を特定しました。

★若菜屋は上記写真の左側の家のところにありました。写真には写っていませんが追分公民館の右横の道を越えて右手になります。少し前まで昔の家があったそうですが、現在は新しい家となっています。上記には”油屋の向い側、三軒程西下手の民宿若菜屋”と書かれていますが、反対側(現在の油屋から見ての話か!)になり、10軒以上向こう側になります。

立原道造は昭和9年7月、追分の油屋に宿を求めますが、夏休みの時期にかかっており、満室でした。東京帝国大学の先輩で詩の先生でもある近藤武夫が追分に滞在しており、彼の紹介で若菜屋という旅館に宿泊することになります。

角川版立原道造全集(六巻)の年譜からです。

「昭和九年(一九三四) 二十一歳

…この夏、追分には近藤武夫が来ていて、近藤は油屋が満員だったので、立原に油屋の向い側、三軒程西下手の民宿若菜屋を世話した。立原はそこに宿り、食事や入浴は油星へという生活を八月上旬までつづけ、中旬には油屋に移っているらしい。なお、堀は油屋の 「お小姓の間」に、近藤は民宿の山屋に、それぞれずっと宿っていた。…」

この追分は、当時学生たちの夏の避暑地として人気があったようです。油屋だけではなく他の旅館も民宿として学生たちを宿泊させていたようです。

追分の旅館の場所については軽井沢町追分宿郷土館発行の「追分宿散策マップ(江戸時代の町並みが書かれている)」、日達良文氏の「夕映えの信濃追分(昭和2~3年頃の追分の地図が掲載されている)」と現在の住宅地図を参照して場所を特定しました。

★若菜屋は上記写真の左側の家のところにありました。写真には写っていませんが追分公民館の右横の道を越えて右手になります。少し前まで昔の家があったそうですが、現在は新しい家となっています。上記には”油屋の向い側、三軒程西下手の民宿若菜屋”と書かれていますが、反対側(現在の油屋から見ての話か!)になり、10軒以上向こう側になります。

<山屋>

東京帝国大学の先輩で詩の先生でもある近藤武夫が追分で宿泊していたのが山屋でした。追分の山屋よりは旧軽井沢銀座にある酒屋の山屋のほうが有名です(軽井沢駅前にも山屋があります)。経営は同じで、夏になると旧軽井沢に移っていたようです。

角川書店版立原道造全集(六巻)の年譜からです。

「昭和九年(一九三四) 二十一歳

…立原はこの最初の〈村ぐらし〉の折に、関鮎子を知った。彼は鮎子のことを、「アンナ」「アンリニット」「賊子」などとも呼んでいるが、彼女は追分の旅館永楽屋の孫娘である。大正六年に広島市に生まれていて、当時十八歳。父の関一二は永楽屋の長男で、東大法科を卒業後判事となり、各地の裁判所に勤務したのち、最後の任地の千葉町に住みついて弁護士を開業していた。その妻の静子は、民謡研究家町田嘉章(現号・佳声)の娘である。鮎子は「色白の、どこかにホクロのある丸顔の筋肉質の小柄な」少女で、千葉の女学校に通っていたが、「夏になると祖父母のいる、従兄弟たちの多い、幼なじみのいる追分へ」やってきた。この年の夏、近藤は時には鮎子に身辺の世話をしてもらっていた。「私は一軒空家を留守居借していたのだが、その家(注・山屋)は油屋に最も近い親類のもので、夏季には全家族が、軽井沢の店の方に行ってしまい、空家になるのだった。それはちょうど、関鮎子の祖父母のいる本陣永楽屋の道路をへだてた向い側にあり、この家の裏庭の崖下に、当時永楽屋の小作をしていた農家があり、そこの長女サクに私の家事といっても掃除や身のまわりの細かい事をやってもらった。…」

追分の関家はまだ健在のようです。永楽屋は関家が経営しており、上記の若菜屋の右斜め前にありました。ですから、上記に書かれた通りです。

★写真の左側に山屋がありました。左側少し手前といったほうがいいとおもいます(写真は位置が少しずれました)。右側の小径は諏訪神社への道です。

東京帝国大学の先輩で詩の先生でもある近藤武夫が追分で宿泊していたのが山屋でした。追分の山屋よりは旧軽井沢銀座にある酒屋の山屋のほうが有名です(軽井沢駅前にも山屋があります)。経営は同じで、夏になると旧軽井沢に移っていたようです。

角川書店版立原道造全集(六巻)の年譜からです。

「昭和九年(一九三四) 二十一歳

…立原はこの最初の〈村ぐらし〉の折に、関鮎子を知った。彼は鮎子のことを、「アンナ」「アンリニット」「賊子」などとも呼んでいるが、彼女は追分の旅館永楽屋の孫娘である。大正六年に広島市に生まれていて、当時十八歳。父の関一二は永楽屋の長男で、東大法科を卒業後判事となり、各地の裁判所に勤務したのち、最後の任地の千葉町に住みついて弁護士を開業していた。その妻の静子は、民謡研究家町田嘉章(現号・佳声)の娘である。鮎子は「色白の、どこかにホクロのある丸顔の筋肉質の小柄な」少女で、千葉の女学校に通っていたが、「夏になると祖父母のいる、従兄弟たちの多い、幼なじみのいる追分へ」やってきた。この年の夏、近藤は時には鮎子に身辺の世話をしてもらっていた。「私は一軒空家を留守居借していたのだが、その家(注・山屋)は油屋に最も近い親類のもので、夏季には全家族が、軽井沢の店の方に行ってしまい、空家になるのだった。それはちょうど、関鮎子の祖父母のいる本陣永楽屋の道路をへだてた向い側にあり、この家の裏庭の崖下に、当時永楽屋の小作をしていた農家があり、そこの長女サクに私の家事といっても掃除や身のまわりの細かい事をやってもらった。…」

追分の関家はまだ健在のようです。永楽屋は関家が経営しており、上記の若菜屋の右斜め前にありました。ですから、上記に書かれた通りです。

★写真の左側に山屋がありました。左側少し手前といったほうがいいとおもいます(写真は位置が少しずれました)。右側の小径は諏訪神社への道です。

<油屋>

昭和12年11月19日、立原道造が滞在していた油屋は類焼で焼けてしまいます。

角川書店版立原道造全集(六巻)の年譜からです。

「昭和十二年(一九三七) 二十四歳

十一月、十四日、室生宅を訪問。十五日、病気がほぼ回復したので、予後を養いに追分に出かけて油屋に滞在、堀辰雄・野村英夫らと暮らす。十九日、油屋炎上。──

午後三時ごろ隣りの家から出火し、三百年もの歴史をもつこの由緒ある宿の建物も三十分ほどで焼けおち、五時にはまったく灰煙に帰してしまった。最初の目撃者は野村英夫で、彼は野村といっしょに煙の中を逃げたが、逃げ遅れ、二階の表の格子戸を破って絶叫し、消火にかけつけた土地の鳶職によって辛うじて救い出された。「今は 灰ばかりの焼跡に 中原中也のランボオの本が 二片三片焦げたのこりの紙に それと詩の二行三行がよみわけられるのは あはれでした」(書簡、十一月二十一日・津村信夫宛)、「美しい夢も思ひ出も あの古い立派な建物と一しよに灰になってしまひ 哀しい!」(書簡、十一月二十一日・神保光太郎宛)。堀辰雄はその前日、三か月がかりで書きあげた「かげろふの日記」 の原稿を「改造」に郵送するために軽井沢に行き、川端康成がいた藤屋旅館に一泊したので、難をまぬがれた。堀が汽車で帰ってみると、もう油屋は跡形もなかった。…」

焼失前の油屋については「堀辰雄の追分を歩く」に掲載されています。当時の写真を見ると油屋の二階には大きな格子があり、簡単には取れそうもありません。危機一髪だったとおもいます。川端康成が旧軽井沢で滞在していた藤屋旅館跡の写真(写真正面やや左のガラスの建物のところ)掲載しておきます。藤屋旅館はその後、軽井沢72ゴルフ場前に移転しています。

★写真の左側、車の停まっている辺りから先が旧油屋跡です。現在は反対側に移っていますが、営業はされていないようです。右端に写っている家は「追分コロニー」という古本屋さんです。軽井沢関連の古本が豊富です。私も此処で古本を購入しました。

続きます。改版も随時行っていきます。

昭和12年11月19日、立原道造が滞在していた油屋は類焼で焼けてしまいます。

角川書店版立原道造全集(六巻)の年譜からです。

「昭和十二年(一九三七) 二十四歳

十一月、十四日、室生宅を訪問。十五日、病気がほぼ回復したので、予後を養いに追分に出かけて油屋に滞在、堀辰雄・野村英夫らと暮らす。十九日、油屋炎上。──

午後三時ごろ隣りの家から出火し、三百年もの歴史をもつこの由緒ある宿の建物も三十分ほどで焼けおち、五時にはまったく灰煙に帰してしまった。最初の目撃者は野村英夫で、彼は野村といっしょに煙の中を逃げたが、逃げ遅れ、二階の表の格子戸を破って絶叫し、消火にかけつけた土地の鳶職によって辛うじて救い出された。「今は 灰ばかりの焼跡に 中原中也のランボオの本が 二片三片焦げたのこりの紙に それと詩の二行三行がよみわけられるのは あはれでした」(書簡、十一月二十一日・津村信夫宛)、「美しい夢も思ひ出も あの古い立派な建物と一しよに灰になってしまひ 哀しい!」(書簡、十一月二十一日・神保光太郎宛)。堀辰雄はその前日、三か月がかりで書きあげた「かげろふの日記」 の原稿を「改造」に郵送するために軽井沢に行き、川端康成がいた藤屋旅館に一泊したので、難をまぬがれた。堀が汽車で帰ってみると、もう油屋は跡形もなかった。…」

焼失前の油屋については「堀辰雄の追分を歩く」に掲載されています。当時の写真を見ると油屋の二階には大きな格子があり、簡単には取れそうもありません。危機一髪だったとおもいます。川端康成が旧軽井沢で滞在していた藤屋旅館跡の写真(写真正面やや左のガラスの建物のところ)掲載しておきます。藤屋旅館はその後、軽井沢72ゴルフ場前に移転しています。

★写真の左側、車の停まっている辺りから先が旧油屋跡です。現在は反対側に移っていますが、営業はされていないようです。右端に写っている家は「追分コロニー」という古本屋さんです。軽井沢関連の古本が豊富です。私も此処で古本を購入しました。

続きます。改版も随時行っていきます。

立原道造の軽井沢地図

立原道造年表

| 和 暦 | 西暦 | 年 表 | 年齢 | 立原道造の足跡 |

| 大正3年 | 1914 | 第一次世界大戦始まる | 0 | 7月30日 東京都日本橋区橘町橘町三丁目一番地に父貞次郎、母とめの次男として生まれる |

| 大正7年 | 1918 | シベリア出兵 | 5 | 4月 養徳幼稚園に入園 |

| 大正8年 | 1919 | 松井須磨子自殺 | 6 | 8月 父貞次郎死去、家督を継ぐ |

| 大正10年 | 1921 | 日英米仏4国条約調印 | 8 | 4月 久松小学校に入学(開校以来の俊童と言われる) |

| 昭和2年 | 1927 | 金融恐慌 芥川龍之介自殺 地下鉄開通 |

14 | 4月 府立第三中学校に入学 |

| 昭和6年 | 1931 | 満州事変 | 18 | 4月 府立第三中学校を4年で修了し第一高等学校入学 |

| 昭和9年 | 1934 | 丹那トンネル開通 | 21 | 3月 第一高等学校卒業 4月 東京帝国大学工学部建築学科入学 |

| 昭和12年 | 1937 | 蘆溝橋で日中両軍衝突 | 24 | 3月 東京帝国大学卒業 4月 石本建築事務所に入社 |

| 昭和13年 | 1938 | 関門海底トンネルが貫通 岡田嘉子ソ連に亡命 「モダン・タイムス」封切 |

25 | 9月15日 盛岡に向かう(盛岡ノートを書き始める) 15、16日 山形 竹村邸泊 17日 上ノ山温泉泊 |