<赤門>

今週は『森鴎外の「雁」を歩く』の最終回です。先週は池之端仲町通りから湯島天神を回って東京大学竜岡門(龍岡門)まで歩きました。今週は赤門から本郷通りを歩いて神田明神に立寄り、旧萬世橋を渡って柳原町から少し戻って御成道経由で鉄門前の下宿まで戻ります。今回は少し距離があります。約6Km弱ですので、ゆっくり歩くと一時間半くらいかなとおもいます。それにしても昔の人はよく歩いています。

森鴎外の「雁」からです。

「 或る時は大学の中を抜けて赤門に出る。鉄門は早く鎖されるので、患者の出入する長屋門から這入って抜けるのである。……

…この散歩の途中で、岡田が何をするかと云うと、ちょいちょい古本屋の店を覗いて歩く位のものであった。上野広小路と仲町との古本屋は、その頃のが今も二三軒残っている。お成道にも当時そのままの店がある。柳原のは全く廃絶してしまった。本郷通のは殆ど皆場所も持主も代っている。岡田が赤門から出て右へ曲ることのめったにないのは、一体森川町は町幅も狭く、窮屈な処であったからでもあるが、当時古本屋が西側に一軒しかなかったのも一つの理由であった。…」。

岡田の下宿は鉄門前ですが、鉄門が早く閉まるために長屋門から赤門に東大構内を抜けて本郷通りに出るようです。からたち寺から本郷三丁目に出れば同じだとおもうのですがどうでしょうか。特に本郷通りをお茶の水方向に向かう時は此方の方が早いとおもいます。

★写真は東京大学赤門です。旧加賀藩主前田家上屋敷の御守殿門。1827年に第12代藩主前田斉泰が第11代将軍徳川家斉の第21女、溶姫を迎える際に造られた。建築様式としては薬医門であり、切妻造となっている。左右に唐破風造の番所を置いている(国の重要文化財)。(ウィキペディア参照)。明治中期の東京大学赤門の写真がありましたので掲載しておきます。

●森鴎外の「雁」歩く -3-

初版2010年12月11日 <V01L01> 暫定版

今週は『森鴎外の「雁」を歩く』の最終回です。先週は池之端仲町通りから湯島天神を回って東京大学竜岡門(龍岡門)まで歩きました。今週は赤門から本郷通りを歩いて神田明神に立寄り、旧萬世橋を渡って柳原町から少し戻って御成道経由で鉄門前の下宿まで戻ります。

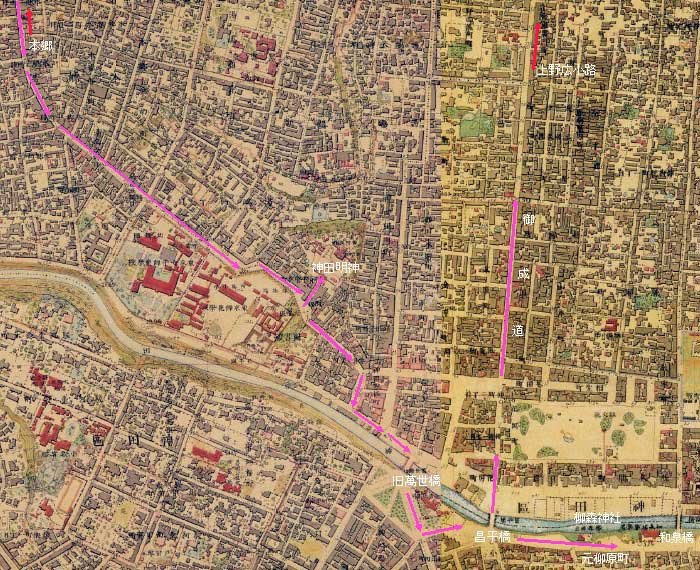

現在の地図と重ねた地図(地図Ⅱ)

<神田明神>

岡田は本郷通りを歩いて神田明神に向かっています。明治時代初めから若者の人気のスポットだったのでしょうか。

森鴎外の「雁」からです。

「…赤門を出てから本郷通りを歩いて、粟餅の曲擣(きょくづき)をしている店の前を通って、神田明神の境内に這入る。…」。

本郷通りの”粟餅の曲擣(きょくづき)をしている店”を火保図等で探したのですが、よく分かりせんでした。

★写真は昭和天皇御即位50年の記念として建立された神田明神の随神門です。私が撮影のため訪れたときに丁度結婚式が行われていました(人気があるようです)。現在の神田明神のお祭りは御神輿で有名ですが、明治以前は背の高い山車が中心のお祭りでした。ただ、電線が張り巡らされるようになると、背の高い山車は通れなくなりました。そのため、大正時代以降は御神輿がお祭りの中心となっていきます。背の高い山車が残っているのは京都の祇園祭や飛騨高山のお参りだけとなってしまっています(市電が走っている頃の京都は、市電の下線を引き上げて山車を通していた記憶があります)。残念ですね!!

明治中期の写真がありましたので掲載しておきます。関東大震災で本殿、随神門他全て倒壊しており、本殿は昭和9年に鉄筋コンクリートで作り直され、空襲にも耐えています。

岡田は本郷通りを歩いて神田明神に向かっています。明治時代初めから若者の人気のスポットだったのでしょうか。

森鴎外の「雁」からです。

「…赤門を出てから本郷通りを歩いて、粟餅の曲擣(きょくづき)をしている店の前を通って、神田明神の境内に這入る。…」。

本郷通りの”粟餅の曲擣(きょくづき)をしている店”を火保図等で探したのですが、よく分かりせんでした。

★写真は昭和天皇御即位50年の記念として建立された神田明神の随神門です。私が撮影のため訪れたときに丁度結婚式が行われていました(人気があるようです)。現在の神田明神のお祭りは御神輿で有名ですが、明治以前は背の高い山車が中心のお祭りでした。ただ、電線が張り巡らされるようになると、背の高い山車は通れなくなりました。そのため、大正時代以降は御神輿がお祭りの中心となっていきます。背の高い山車が残っているのは京都の祇園祭や飛騨高山のお参りだけとなってしまっています(市電が走っている頃の京都は、市電の下線を引き上げて山車を通していた記憶があります)。残念ですね!!

明治中期の写真がありましたので掲載しておきます。関東大震災で本殿、随神門他全て倒壊しており、本殿は昭和9年に鉄筋コンクリートで作り直され、空襲にも耐えています。

森鴎外の「雁」地図(地図Ⅲ)

<神田明神前の坂を降りた曲角>

当時から古本屋は人気があったようです。私の新刊書と古本の購入比率は1:9位です。古本の購入比率が圧倒的です。昔の良い本の再版が少なくなってきたからだとおもいます。ただ、電子書籍が増えてくると、古い本も電子化されてくるのではないかと期待しています。

森鴎外の「雁」からです。

「… その頃神田明神前の坂を降りた曲角に、鉤なりに縁台を出して、古本を曝(さら)している店があった。そこで或る時僕が唐本の金瓶梅を見附けて亭主に値を問うと、七円だと云った。五円に負けてくれと云うと、「先刻岡田さんが六円なら買うと仰ゃいましたが、おことわり申したのです」と云う。偶然僕は工面が好かったので言値で買った。二三日立ってから、岡田に逢うと、向うからこう云い出した。

「君はひどい人だね。僕が切角見附けて置いた金瓶梅を買ってしまったじゃないか」

「そうそう君が値を附けて折り合わなかったと、本屋が云っていたよ。君欲しいのなら譲って上げよう」

「なに。隣だから君の読んだ跡を貸して貰えば好いさ」

僕は喜んで承諾した。こんな風で、今まで長い間壁隣に住まいながら、交際せずにいた岡田と僕とは、往ったり来たりするようになったのである。…」

”金瓶梅”って有名な本ですね。明代の長編小説で、四大奇書の一つです。著者は笑笑生(生没年など不詳)。研究によると、万暦年間(1573年~1620年)に成立したといわれています。又、『金瓶梅』は『水滸伝』から派生したスピンオフ作品です。(ウィキペディヤ参照)

★写真の正面辺りが神田明神を秋葉原方面に下ってきた最初の曲角です。右側角辺りに古本屋の出店があったのだとおもいます。場所は地図を参照してください。

当時から古本屋は人気があったようです。私の新刊書と古本の購入比率は1:9位です。古本の購入比率が圧倒的です。昔の良い本の再版が少なくなってきたからだとおもいます。ただ、電子書籍が増えてくると、古い本も電子化されてくるのではないかと期待しています。

森鴎外の「雁」からです。

「… その頃神田明神前の坂を降りた曲角に、鉤なりに縁台を出して、古本を曝(さら)している店があった。そこで或る時僕が唐本の金瓶梅を見附けて亭主に値を問うと、七円だと云った。五円に負けてくれと云うと、「先刻岡田さんが六円なら買うと仰ゃいましたが、おことわり申したのです」と云う。偶然僕は工面が好かったので言値で買った。二三日立ってから、岡田に逢うと、向うからこう云い出した。

「君はひどい人だね。僕が切角見附けて置いた金瓶梅を買ってしまったじゃないか」

「そうそう君が値を附けて折り合わなかったと、本屋が云っていたよ。君欲しいのなら譲って上げよう」

「なに。隣だから君の読んだ跡を貸して貰えば好いさ」

僕は喜んで承諾した。こんな風で、今まで長い間壁隣に住まいながら、交際せずにいた岡田と僕とは、往ったり来たりするようになったのである。…」

”金瓶梅”って有名な本ですね。明代の長編小説で、四大奇書の一つです。著者は笑笑生(生没年など不詳)。研究によると、万暦年間(1573年~1620年)に成立したといわれています。又、『金瓶梅』は『水滸伝』から派生したスピンオフ作品です。(ウィキペディヤ参照)

★写真の正面辺りが神田明神を秋葉原方面に下ってきた最初の曲角です。右側角辺りに古本屋の出店があったのだとおもいます。場所は地図を参照してください。

<目金橋(旧萬世橋)>

岡田は神田明神から坂を下って萬世橋に向かいます。この道筋は散歩道としては人気があったのでしょうか。当時の萬世橋付近の状況はとうだったでしょうか。

森鴎外の「雁」からです。

「…赤門を出てから本郷通りを歩いて、粟餅の曲擣(きょくづき)をしている店の前を通って、神田明神の境内に這入る。そのころまで目新しかった目金橋へ降りて、柳原の片側町を少し歩く。…」、

上記に書かれいる”目金橋”は”眼鏡橋”のことで、眼鏡の格好をしていたので呼ばれたのだとおもいます。正式には萬世橋で、日本初の石橋とされています。

★写真の橋が当時の「萬世橋」です。明治5年(1872)この地にあった見附が取り壊され、翌年にその石材を再利用して、アーチ二連の石造りの橋が完成します。当時の東京府知事大久保忠寛が萬世橋(よろずよばし)と命名しましたが、次第に”まんせいばし”という音読みの方が一般化します。

上流の昌平橋が明治6年(1873)洪水に流され、明治29年(1896)に復旧される迄は、現在の万世橋の位置に仮木橋が架けられ、それが昌平橋と呼ばれています(下記の地図参照)。即ちこの期間は、万世橋の下流に昌平橋があったわけです。明治36年(1903)一時昌平橋と呼ばれた仮木橋の場所(現在の萬世橋の位置)に新万世橋が架け直され、元々の萬世橋は”元万世橋”と名を変えています。この”元萬世橋”は、明治39年(1906)に撤去されます。その時の橋柱が神田明神境内に残っていました。この橋柱には”元萬世橋”と書かれていました。この萬世橋を掛替えたのは鉄道の駅を作るためで、萬世橋駅が元萬世橋の所となるためでした。(ウィキペディア参照)

岡田は神田明神から坂を下って萬世橋に向かいます。この道筋は散歩道としては人気があったのでしょうか。当時の萬世橋付近の状況はとうだったでしょうか。

森鴎外の「雁」からです。

「…赤門を出てから本郷通りを歩いて、粟餅の曲擣(きょくづき)をしている店の前を通って、神田明神の境内に這入る。そのころまで目新しかった目金橋へ降りて、柳原の片側町を少し歩く。…」、

上記に書かれいる”目金橋”は”眼鏡橋”のことで、眼鏡の格好をしていたので呼ばれたのだとおもいます。正式には萬世橋で、日本初の石橋とされています。

★写真の橋が当時の「萬世橋」です。明治5年(1872)この地にあった見附が取り壊され、翌年にその石材を再利用して、アーチ二連の石造りの橋が完成します。当時の東京府知事大久保忠寛が萬世橋(よろずよばし)と命名しましたが、次第に”まんせいばし”という音読みの方が一般化します。

上流の昌平橋が明治6年(1873)洪水に流され、明治29年(1896)に復旧される迄は、現在の万世橋の位置に仮木橋が架けられ、それが昌平橋と呼ばれています(下記の地図参照)。即ちこの期間は、万世橋の下流に昌平橋があったわけです。明治36年(1903)一時昌平橋と呼ばれた仮木橋の場所(現在の萬世橋の位置)に新万世橋が架け直され、元々の萬世橋は”元万世橋”と名を変えています。この”元萬世橋”は、明治39年(1906)に撤去されます。その時の橋柱が神田明神境内に残っていました。この橋柱には”元萬世橋”と書かれていました。この萬世橋を掛替えたのは鉄道の駅を作るためで、萬世橋駅が元萬世橋の所となるためでした。(ウィキペディア参照)

<柳原町>

明治時代に入って萬世橋付近には主に洋服生地を扱う問屋街が形成されており、又、万世橋駅前の連雀町(今は神田須田町~神田淡路町の一部)には、飲食店、寄席、映画館が集まって人気のある町だったようです。幕末期には幕府が財源のために、ところどころを町人に貸したこともあって、住宅地としても発展し、神田明神とともに神田っ子の町ができあがっていました。この柳原町も正式には神田元柳原町といい、萬世橋の東、神田川の南側となっています。(ウィキペディア参照)

森鴎外の「雁」からです。

「…赤門を出てから本郷通りを歩いて、粟餅の曲擣(きょくづき)をしている店の前を通って、神田明神の境内に這入る。そのころまで目新しかった目金橋へ降りて、柳原の片側町を少し歩く。…」、

★写真は元柳原町にある柳森神社です。この神社の向こう側は神田川です。この神社は、立身出世や商売繁盛の神様として有名で、元々は現在の神田佐久間町辺りにあり、鬼門除けとして、柳を植えたことに始まります。神田川の付け替えで現在地に移っています。椙森神社、烏森神社と共に江戸三森の一つです。

明治時代に入って萬世橋付近には主に洋服生地を扱う問屋街が形成されており、又、万世橋駅前の連雀町(今は神田須田町~神田淡路町の一部)には、飲食店、寄席、映画館が集まって人気のある町だったようです。幕末期には幕府が財源のために、ところどころを町人に貸したこともあって、住宅地としても発展し、神田明神とともに神田っ子の町ができあがっていました。この柳原町も正式には神田元柳原町といい、萬世橋の東、神田川の南側となっています。(ウィキペディア参照)

森鴎外の「雁」からです。

「…赤門を出てから本郷通りを歩いて、粟餅の曲擣(きょくづき)をしている店の前を通って、神田明神の境内に這入る。そのころまで目新しかった目金橋へ降りて、柳原の片側町を少し歩く。…」、

★写真は元柳原町にある柳森神社です。この神社の向こう側は神田川です。この神社は、立身出世や商売繁盛の神様として有名で、元々は現在の神田佐久間町辺りにあり、鬼門除けとして、柳を植えたことに始まります。神田川の付け替えで現在地に移っています。椙森神社、烏森神社と共に江戸三森の一つです。

<お成道>

このお成道の由来は、江戸時代に敷かれた下谷御成街道からです。徳川将軍家が筋違橋(明治以降は萬世橋)から上野広小路を通って寛永寺に参るのに使っていたために、この名前が付いています。

森鴎外の「雁」からです。

「…それからお成道へ戻って、狭い西側の横町のどれかを穿って、矢張 臭橘寺の前に出る。これが一つの道筋である。これより外の道筋はめったに歩かない。…」、

★写真正面は萬世橋交差点です。真っ直ぐ進むと上野広小路です。後ろが現在の萬世橋です。岡田は旧萬世橋(元萬世橋)からこの御成道に出て、上野方面に向かい、途中で左に折れて湯島天神から鉄門前の下宿に戻ったとおもわれます。

「森鴎外の「雁」を歩く」は今回で終了します。改版は順次行う予定です。

このお成道の由来は、江戸時代に敷かれた下谷御成街道からです。徳川将軍家が筋違橋(明治以降は萬世橋)から上野広小路を通って寛永寺に参るのに使っていたために、この名前が付いています。

森鴎外の「雁」からです。

「…それからお成道へ戻って、狭い西側の横町のどれかを穿って、矢張 臭橘寺の前に出る。これが一つの道筋である。これより外の道筋はめったに歩かない。…」、

★写真正面は萬世橋交差点です。真っ直ぐ進むと上野広小路です。後ろが現在の萬世橋です。岡田は旧萬世橋(元萬世橋)からこの御成道に出て、上野方面に向かい、途中で左に折れて湯島天神から鉄門前の下宿に戻ったとおもわれます。

「森鴎外の「雁」を歩く」は今回で終了します。改版は順次行う予定です。

明治16年 お茶の水・神田界隈の地図(地図Ⅳ)