今週はお約束の「中原中也の世界を巡る」から、第一回目として、彼の人生を決定づけた京都時代を歩いてみます。彼は山口生まれですが、地元の中学を落第し、京都の立命館中学に転校してきます。

今週から新たに中原中也を特集します。中原中也というと詩人として知らない人はいないくらいに有名ですが、彼が活動を続けていた大正から昭和初期には、殆ど無名で、彼が亡くなった昭和12年以降評価され、現在の高い評価につながっていきます。生前、彼は昭和9年(1934)に東京で詩集『山羊の歌』を出版しましたがほとんど売れず、彼の死後、友人小林秀雄によって詩集『在りし日の歌』が出版され、高い評価を得ます。今回は中原中也の友人であった大岡昇平の「中原中也」を参照しながら「中原中也の世界」を歩いてみたいとおもいます。「…おまえさんとは昭和三年に会ってから、喧嘩を繰り返しながらやってきた。昭和十二年に鎌倉でおまえさんは一人でつんのめって歩いてしまった。その時俺はスタンダールなんて政治文学に憑かれていて、おまえみたいに神様とか宗教とかいうのにこだわるのは、半分馬鹿じゃないかと思っていたわけだ。……昭和二十年の末にどうやら復員して、私に書きたいことが三つあった。一つは自分と戦争についての体験。次はおまえについての体験であり、富永太郎についての体験である。……長谷川泰子という例の女をめぐる三人の三角関係を伝記的に明らかにしたが、どうにもひどかった。……俺も中原中也では全集の編集の歩合とか、金が入る。戦後四十年たって、おまえについての伝記が、一番命が長いのは、大岡は中原のことを書いているのか、どんなことを書いているのかなというので読まれる。…(本稿は一九八八年十二月十七日に大岡氏が順天堂医院で口述されたものを、吉田照生氏の助言を得て、編集部の責任でまとめたものです。大岡氏は口述の八日後に他界されました。原稿も校正刷も御覧になっておられません)」。これは大岡昇平が文庫本の最後に「著者から読者へ、中原中也のこと」として口述したものです。上記にも書かれていますが、この口述後亡くなられています。 今週から新たに中原中也を特集します。中原中也というと詩人として知らない人はいないくらいに有名ですが、彼が活動を続けていた大正から昭和初期には、殆ど無名で、彼が亡くなった昭和12年以降評価され、現在の高い評価につながっていきます。生前、彼は昭和9年(1934)に東京で詩集『山羊の歌』を出版しましたがほとんど売れず、彼の死後、友人小林秀雄によって詩集『在りし日の歌』が出版され、高い評価を得ます。今回は中原中也の友人であった大岡昇平の「中原中也」を参照しながら「中原中也の世界」を歩いてみたいとおもいます。「…おまえさんとは昭和三年に会ってから、喧嘩を繰り返しながらやってきた。昭和十二年に鎌倉でおまえさんは一人でつんのめって歩いてしまった。その時俺はスタンダールなんて政治文学に憑かれていて、おまえみたいに神様とか宗教とかいうのにこだわるのは、半分馬鹿じゃないかと思っていたわけだ。……昭和二十年の末にどうやら復員して、私に書きたいことが三つあった。一つは自分と戦争についての体験。次はおまえについての体験であり、富永太郎についての体験である。……長谷川泰子という例の女をめぐる三人の三角関係を伝記的に明らかにしたが、どうにもひどかった。……俺も中原中也では全集の編集の歩合とか、金が入る。戦後四十年たって、おまえについての伝記が、一番命が長いのは、大岡は中原のことを書いているのか、どんなことを書いているのかなというので読まれる。…(本稿は一九八八年十二月十七日に大岡氏が順天堂医院で口述されたものを、吉田照生氏の助言を得て、編集部の責任でまとめたものです。大岡氏は口述の八日後に他界されました。原稿も校正刷も御覧になっておられません)」。これは大岡昇平が文庫本の最後に「著者から読者へ、中原中也のこと」として口述したものです。上記にも書かれていますが、この口述後亡くなられています。

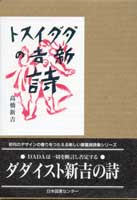

★左上の写真は中原中也に決定的な影響を与えた高橋新吉の「ダダイスト新吉の詩」です。再販版なので、表紙も当時と少し違います。高橋新吉が中原中也について昭和二十六年五月、創元社版 『中原中也全集』 二の月報で書いています。「昭和二年頃、辻潤の紹介状を持つて中原君は、牛込の吉春館という下宿へ私をたずねて来た。それから十年ばかりの短い間ではあったが、血族的な親しさを持って、私は彼と交ったともいえるが、ある時には酔余親しさのあまり、暴言暴行を打つつけ合ったりもした。」

【中原中也】 【中原中也】

中原中也は、明治40年(1907)4月29日、山口市湯田温泉の医者の息子として生まれました。軍医であった父親に伴って金沢、広島と移り、父親は、母親の実家であった山口市湯田の中原医院を継ぎます。小学校時代は成績はよかったようですが、名門の山口中学校時代は文学に傾倒し、成績が下がり落第します。そのため京都の立命館中学校に転校しますが、富永太郎の出会等によりにより一層文学に傾注していきます。また、長谷川泰子と同棲したりしています。大正14年上京、小林秀雄、河上徹太郎、大岡昇平らとひさしく付き合いますが、昭和12年、結核のため鎌倉で死去します。死後、友人小林秀雄によって詩集『在りし日の歌』が出版され、高い評価を得ます。

★右の写真は河原町丸太町の交差点側から丸太町橋を写したもので、左側に 丸太町橋際の古本屋が写っています(この古本屋は推定です)。中原中也が最も影響をうけた「ダダイスト新吉の詩」を買ったのがこの丸太町橋際の古本屋でした。これは中原中也の「詩的履歴書」の中に書かれており、「…その秋の暮、寒い夜に丸太町橋際の古本屋で『タグイスト新吉の詩』を読む。中の数篇に感激。…」、その秋とは大正12年秋とおもわれます。 丸太町橋際の古本屋が写っています(この古本屋は推定です)。中原中也が最も影響をうけた「ダダイスト新吉の詩」を買ったのがこの丸太町橋際の古本屋でした。これは中原中也の「詩的履歴書」の中に書かれており、「…その秋の暮、寒い夜に丸太町橋際の古本屋で『タグイスト新吉の詩』を読む。中の数篇に感激。…」、その秋とは大正12年秋とおもわれます。

|